|

||

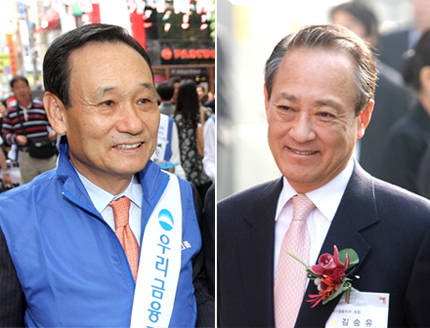

| ▲ 이팔성 우리금융 회장(왼쪽), 김승유 하나금융 회장 | ||

정부의 금융선진화 방안에 따른 우리금융지주 민영화 작업이 가시화된 이후 금융권에서는 우리금융과 하나금융의 합병이 가장 유력한 시나리오로 거론되고 있다. 이미 우리금융과 하나금융이 합병 방안을 각자 내부에서 정리 중이고, 늦어도 오는 3월까지는 각사의 합병안이 절충작업을 거쳐 발표될 예정이라는 말까지 들린다.

우선 합병 방식으로는 양 지주사의 주식 맞교환을 통한 대등합병이 가장 유력한 방법으로 거론되고 있다. 예금보험공사가 보유하고 있는 우리금융 지분 65.97% 중 일정량을 블록세일로 하나금융이 매입하고 하나금융 지분 중 일정량을 우리금융이 매입하는 방식이다. 이렇게 되면 하나은행과 우리은행이 자연스럽게 합병할 수 있다는 설명이다.

물론 우리금융과 하나금융이 이런 대등합병 방안을 실현하기 위해서는 아직까지 고려해야 할 요소가 적지 않다. 합병을 통한 시너지 효과 유무에서부터 합병 후의 구조조정 문제, 유럽발 쇼크로 인한 금융 불안 가능성 등이 변수로 남아 있는 것이다.

어쨌거나 이런 산적한 문제들을 뒤로한 채 우리금융과 하나금융은 현재 치열한 기싸움을 벌이고 있다. 하나금융은 가장 유력한 대등합병 방식을 무시하고 “하나금융 주도하에 흡수합병을 할 것”이라는 의견을 내비치고 있는 반면 우리금융은 “규모가 훨씬 작은 하나금융이 합병의 주체가 된다는 것은 말도 안 되는 소리”라고 반박하고 있는 상황이다.

이처럼 현재 두 금융그룹에서는 과연 누가 합병의 주체가 되느냐를 가장 중요한 문제로 인식하고 있다. 사실 지난해부터 금융권에서는 합병이 이뤄질 경우 김승유 하나금융 회장이 통합 회장 자리에 유력하지 않겠느냐는 말이 흘러나온 상태다. 통합 회장 선정과정에서 정권의 힘을 간과할 수 없고 그만큼 이명박 대통령과 더 가까운 인사가 통합 회장에 유리하지 않겠냐는 해석이다.

김 회장의 경우 이명박 대통령과 고려대학교 경영학과 동기동창으로 이 대통령이 지난해 7월 331억 원을 출연해 설립한 청계재단 이사를 맡을 만큼 지근거리를 유지하고 있다. 이에 앞서 지난해 3월 김 회장은 이명박 대통령이 설립한 GIS연구재단의 이사까지 맡았다. 때문에 일각에서는 “김 회장이 이미 통합 회장으로 낙점된 것 아니냐”는 관측까지 내놓는 상태다. 물론 우리금융과 하나금융이 확실한 합병이 이뤄졌을 경우의 얘기다.

그러나 이는 섣부른 판단이라는 분석도 있다. 지난해부터 하나금융과 우리금융의 합병 시나리오가 거론되며 금융권에서는 이미 김승유 회장의 이름이 계속해서 오르내린 만큼 김 회장이 통합 회장이 됐을 경우 정치권에서 구설수에 오를 부담감이 만만찮다는 의견도 있다. 실제로 지난해 금융위와 금감원에 대한 국정감사 당시 신학용 민주당 의원은 “현 정권이 우리금융과 하나금융 합병을 구상하고 있다는 얘기가 벌써부터 돌고 있다”고 지적하기도 했다. 합병을 통해 친 MB계 인사인 김 회장에게 힘을 실어주는 것 아니냐는 의혹이었다.

또 이팔성 회장 역시 아직까지 통합 회장 자리를 확실히 말하기는 어렵다는 분석도 있다. 고려대 법대 출신으로 이 대통령과 선후배 관계인 이 회장은 이 대통령 서울시장 재직 시절 서울시립교향악단 대표이사를 지냈고 대선 때는 캠프에서 상근특보를 지낸 바 있다.

한편 이처럼 두 회장 모두 현 정권과 떼려야 뗄 수 없는 관계를 유지하고 있는 만큼 둘 중 누군가가 통합 회장직에서 밀려나게 된다고 하더라도 또 다른 자리가 기다리고 있지 않겠느냐는 말도 있다. “떨어지는 사람을 장관이나 공기업 수장 자리에 앉힐 가능성도 있는 것 아니겠느냐”는 것이다. 이런 여러 말들에 대해 우리·하나금융 측은 이구동성으로 “아직 확실한 합병안이 나온 것도 아닌데 통합 회장 자리까지 거론하는 것은 너무 앞서나간 것 아니냐”는 반응이다.

김장환 기자 hwany@ilyo.co.kr