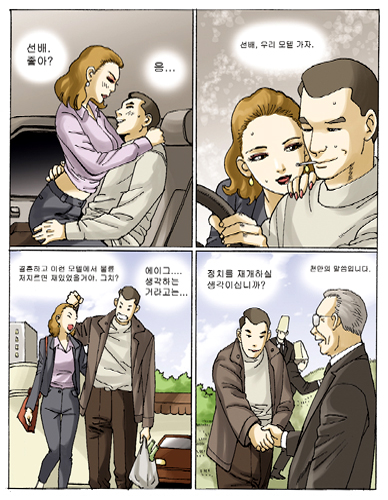

“선배, 좋아?”

오미란이 들뜬 목소리로 물었다.

“응.”

기종철은 오미란의 둔부를 두 손으로 감싸 안았다.

“나도 좋아. 좋아서 미칠 것 같아.”

오미란이 몸을 떨면서 말했다. 강원도에서 서울로 돌아오는 국도 근처의 농로였다. 사방은 이미 캄캄하게 어두워져 있었고 빗줄기도 한결 굵어져 있었다. 이름을 알 수 없는 나무들이 빽빽한 농로에 차를 세웠기 때문에 오가는 차량이나 인적이 없었다.

“왜 이렇게 좋은 거야?”

오미란이 자신의 입술을 기종철의 입술에 갖다가 얹었다. 기종철은 오미란의 입술을 격렬하게 빨아마셨다.

“선배, 우리 결혼할까?”

“결혼?”

“결혼을 하면 매일 사랑을 할 수 있잖아? 요즘은 선배와 자고 싶을 때가 너무 많아.”

“결혼을 하면 서로 구속을 하기 때문에 안 돼.”

“그럼 평생 결혼 안 할 거야?”

“모르겠어. 당분간은 결혼하고 싶은 생각이 없어.”

“욕심쟁이!”

오미란이 견딜 수 없다는 듯이 기종철을 와락 끌어안았다. 기종철은 오미란을 끌어안고 피가 튀는 듯한 격렬한 사랑을 나누기 시작했다. 오미란과는 이미 1년 반째 사귀고 있는 처지였다. 서로의 몸에 익숙한 편이었으나 차에서는 처음이었다. 그 때문인지 오미란도 잔뜩 달아올라 어쩔 줄을 모르고 있었다.

“선배, 우리 모텔 가자.”

차에서의 격렬한 사랑이 끝났을 때 오미란이 기종철을 졸랐다.

“모텔에? 서울에 올라가기 싫어?”

기종철이 운전을 하면서 오미란에게 물었다.

“차 안이 좁아서 재미없었어. 굉장히 스릴 있을 줄 알았는데 별로야. 오히려 불편했어.”

오미란이 담배연기를 길게 내뿜으면서 말했다. 기종철은 속으로 웃었다. 영화에서의 카섹스는 그럴 듯해 보이지만 실제 상황은 다르다. 좁은 공간으로 인해 자유롭게 몸을 움직이지 못해 불편한 것이다.

“청평은 어때?”

“밤에 호수가 뭐 볼 게 있어?”

“그래도 청평 가자. 어차피 올라가는 길이잖아?”

“재미없어.”

“내 말 안 들을 거야?”

오미란이 눈을 흘기는 시늉을 했다.

“알았어.”

기종철은 청평을 향해 차를 달리기 시작했다. 오미란은 차안에서의 섹스에 만족하지 못한 것이다. 정민구는 춘천의 한 대학에서 총리가 대통령선거에 출마하는 문제에 일체 언급을 하지 않았다. 총리를 거론하면 대통령을 비난하는 결과가 되기 때문에 비난을 삼간 것이다. 그러나 강원도 지역의 당내 인사들에게 지지를 호소하는 것을 잊지 않았다. 내년 총선의 공천 약속으로 지구당 위원장까지 자신의 편으로 만들었다.

“기 기자 어디야?”

부장으로부터 전화가 걸려온 것은 청평에 거의 도착했을 때였다.

“청평 근처입니다.”

“내일 아침에 회사로 출근하지 말고 곧바로 아산으로 내려가.”

“아산에는 왜요? 아산에 무슨 일이 있습니까?”

기종철은 부장의 갑작스러운 지시에 어리둥절했다.

“이재형 후보가 조상들의 묘를 명당으로 이장했대. 유명한 풍수 팔관도인 장춘구 있잖아? 그 사람이 명당을 잡아주어서 내일 비석을 세운다는 거야.”

팔관도인 장춘구는 정치권에서도 풍수로 유명한 인물이었다. 우리나라의 내로라하는 정치인들이 그 사람에게 명당을 잡아달라고 하여 조상들의 산소를 이장했다.

“알겠습니다.”

|

||

“무슨 일이야?”

오미란이 기종철의 얼굴을 쳐다보면서 물었다.

“내일 아침에 바로 아산으로 내려가래. 이재형이 조상의 묘를 이장한대.”

“이재형?”

“팔관도인이 풍수를 봐줬다는 거야.”

“그 풍수쟁이 돈깨나 받았겠네. 몇 억이나 받았을까?”

“그거야 극비인데 어떻게 알아? 문제는 이재형이 출마할 가능성이 99%라는 거야.”

“조상의 묘를 옮기면 출마하는 거야?”

“김대중 대통령도 조상의 묘를 옮기고 출마했어. 안되겠다. 집으로 가자.”

기종철은 전신이 팽팽하게 긴장되어 오는 것을 느꼈다.

“아잉… 모텔 가자.”

오미란이 허리를 비틀면서 졸랐다.

“그래.”

기종철은 오미란이 아양을 떨자 어쩔 수 없이 청평의 모텔로 향했다. 기종철이 예상했던 대로 밤이고 비까지 오고 있어서 풍경을 볼 수 없었다. 모텔 앞에 차를 세우고 근처의 슈퍼마켓에서 술과 안주거리를 사 가지고 모텔로 올라갔다.

“결혼하고… 이런 모텔에서 불륜을 저지르면 재미있을 거야. 그치?”

“에이그… 생각하는 거라고는….”

기종철이 꿀밤을 먹이는 시늉을 하자 오미란이 혀를 날름 내밀고 깔깔거렸다.

기종철은 이튿날 아침 오미란을 회사 앞에 내려주고 곧바로 아산으로 달려갔다. 이재형을 도와주기 위해서인지 하늘이 맑게 개어 서해안 고속도로를 달리는 기분이 상쾌했다. 정치권이나 기자들에게 전혀 알리지 않은 탓인지 이재형의 조상들 묘를 이장한 산에는 직계 가족들과 비서진뿐이었다. 기종철이 나타나자 이재형의 비서진들이 당황한 표정을 지었다.

“기 기자님, 어떻게 알고 오셨습니까?”

이재형을 10년 동안이나 따라다닌 김선학이 악수를 청하면서 물었다. 이재형의 보좌관 출신이었다. 키가 크고 눈매가 날카로운 40대 중반의 사내였다.

“지나가다가 우연히 봤습니다.”

기종철은 김선학의 어깨 너머로 사람들을 살폈다. 이재형을 따르는 정치인들의 모습은 보이지 않았다.

“기사는 안 쓰시겠지요?”

“데스크가 있는데 제 맘대로 쓰고 안 쓰고 하나요?”

기종철은 웃으면서 말했다. 그들에게는 결코 반갑지 않은 손님이었다. 이재형도 떨떠름한 표정으로 기종철과 악수를 나누었다.

“기 기자, 오래간만입니다.”

“건강이 더욱 좋아지신 것 같습니다.”

기종철은 이재형과 의례적인 인사를 나누었다. 대법관 출신의 이재형은 여전히 귀족적인 분위기가 풍겼다. 언제 산소를 이장했는지 벌써 봉분까지 만들어져 있고 지금은 비석을 세우고 있는 중이었다.

“정치를 재개하실 생각입니까?”

“천만의 말씀입니다. 대통령후보가 되기 전부터 산소를 이장하려고 했는데 괜히 사람들의 주목을 끌까봐 삼가고 있다가 이제 이장을 한 것입니다.”

이재형은 펄쩍 뛰는 시늉을 했다.

“형사모도 움직이는 것 같던데요?”

형사모는 이재형을 사랑하는 사람들의 모임이다. 형사모의 활동에 대해서 들은 일이 없었으나 그냥 넘겨짚어 보는 것이다.

“그래요? 나는 금시초문입니다.”

이재형이 시침을 뚝 떼고 모르는 체했다.

“기형, 쓸데없이 사람들의 입에 오르내리고 싶지 않습니다. 기형이 좀 도와주십시오.”

이재형의 조상들 산소를 이장한 것을 보도하지 말아달라는 부탁이다.

“데스크의 지시를 받아서 저도 어쩔 수가 없습니다.”

“데스크는 내가 이야기해 볼게요.”

“그렇게 하십시오.”

대통령선거 기간이 아니기 때문에 이재형이 조상들의 산소를 이장한 것은 크게 관심을 끌지 못할 것이다. 그러나 대통령선거에 출마선언을 하면 중요한 의미를 갖는다.

<다음호에 계속>