| ||

| ▲ 박영훈 9단 | ||

박영훈과 최철한, 그리고 또 한 사람 원성진. 1985년생 동갑. 어릴 때는 ‘송아지 3총사’, 지금은 ‘황소 3총사’로 불린다. 송아지 3총사는 애교가 있는데, 황소 3총사는 좀 그렇다. 박영훈은 섬세하고 최철한은 신랄하며 원성진은 화끈하다. 셋 모두 황소의 이미지와는 거리가 있다.

박카스배는 우승 상금 2500만 원. 제한시간 각 1시간에 40초 초읽기 3회. 비교적 작은 기전에 속한다. 그러나 우리 바둑계, 현대바둑사에서 그 나름으로 각별한 의미를 갖고 있는 기전이다. 제17기라고 했지만, 그건 1996년 신장개업부터의 얘기고 사실은 1983년에 출범했으니 올해 30주년이다. 그리고 언론사가 아닌 일반기업이 주최한 국내 최초의 프로기전이다. 박카스배 전에는 모든 프로기전이 신문기전이었다. 신문사가 주최하고 후원했다. 후원했다는 것은 상금도 신문사가 댔다는 뜻이다.

박카스배가 시작되고 얼마 안 있어 한국기원은 김우중 총재, 서정각 이사장 체제로 바뀌었고 김우중 총재의 영향력으로 프로기사들이 유수한 기업체 바둑부 지도사범으로 취업했다. 프로기사의 경제적 안정과 사회적 인식의 제고에서 일대 혁신이었으며 이것이 1980~90년대 한국 바둑 도약의 발판이 되었던 것.

박카스배는 또 해외대국을 처음 시작한 기전이다. 80년대 후반에는 결승전의 두 판 정도는 제주도에서 두었다. 당시로서는 제주도도 해외였다. 그러다 91년에는 결승의 주인공 유창혁-이창호와 관계자 일행이 태국 파타야 해변으로 날아갔다. 동남아 관광 붐이 일던 시기였다. 93년에는 이창호와 윤현석이 미국 LA와 샌프란시스코로 날아갔다. 파타야 해변과 방콕의 야시장, LA 한인타운과 금문교 언덕, 그런 곳들에서는 유창혁과 윤현석과 관계자들은 모두 호기심에 눈을 반짝이며 바쁘게 움직였건만, 그게 무슨 소리, 낯설고 신기한 일체의 풍경에 시종일관 무표정으로 오불관언하던 어린 이창호의 모습이 기억에 선연하다.

박카스배가 테이프를 끊자 당시 기전 규모 1, 2위를 다투던 중앙일보의 왕위전, 세계일보의 기성전 등이 백두산으로, 캐나다로, 또 어디로, 뒤를 따랐다. 두 기전은 지금은 없어졌다. 박카스배 천원전 우승자는 중국의 천원전 우승자와 한-중 천원전을 갖는다. 그것도 색다른 매력이다.

박카스배 이후 기전의 양상도 종전 신문사 주최-후원에서 신문사 주최, 기업체 후원으로 바뀌었고 그나마 지금 남아 있는 신문기전은 몇 개뿐이다. 일제 강점기 시대부터 오랜 세월 동안 신문이 계몽자의 역할을 담당할 때, 수익을 고려하지 않고 일방적으로 지원한 것이 신춘문예와 바둑, 두 가지였다고 하는데, 그 둘 중에 이제 바둑이 먼저 희미해지고 있는데, 어쨌거나 몇 가지 열거한 바와 같이 이런 저런 측면에서 박카스배는 규모는 크지 않았지만, 작은 규모에도 불구하고 역사적으로는 중요한 길목에서 변화를 선도하는 큰 몫을 담당했던 것. 당시 동아제약 전무로 박카스배의 산파였고 이후 대표이사 등을 역임한 후 은퇴한 유충식 부회장(75)의 공이 크다. 아마6단의 열렬한 애기가. 박카스배는 전적으로 그의 작품이었다고 해도 결코 과언이 아니다. 그는 그때도 한국기원 이사였고 지금은 한국기원 부이사장이다.

1월 15일 제2국이 있던 날 오후, K-바둑이 있는 서교동 골목에서 최철한 9단과 마주쳤다. 바둑이 끝나 귀가하는 길이었다. 혼자였고, 쓸쓸해 보였고, 총총걸음이었다. 바둑은 졌다고 했다. 가볍게 인사를 나누고 돌아서면서 우리 일행끼리 얘기가 오갔다.

“요즘 친구들은 바둑 끝나면 바로 헤어지는 모양이지. 저녁땐데 밥도 같이 안 먹나?”

“승부하고 나서는 잘 안될걸. 요즘만 그런 게 아니잖아. 그건 옛날에도 그랬어. 하루 종일 싸우고 나서 같이 밥 먹을 맛이 나겠어. 더구나 진 쪽에서는.”

“그건 그럴 텐데, 요즘은 라이벌 대국을 해도 관중석이 예전만큼 달아오르지는 않는 것 같지? 베팅들은 열심히 하지만.”

“올 초부터 문용직 박사가 사이버오로에 ‘모티프 현대바둑사’라는 걸 연재하기 시작했더구만. 그거 한번 읽어봐. 그 비슷한 얘기를 하는데, 영웅신화 같은 게 없어졌다 이거지. 그래서 관중석도 달아오르지 않는다, 그런 얘기 아닐까.”

“스토리라고 할까, 내러티브라고 할까, 그런 게 약해졌다는 뜻인가?”

“우선 얘깃거리가 없어. 이건 뭐 지엽적인 얘기지만, 대국 장소만 해도 그래. 만날 스튜디오에서 둬 갖고 뭔 얘길 하겠어.”

“그러게 말이야. 박카스배는 해외대국 선두주자인데…. 더구나 한국기원이나 대바협이나 세계화를 부르짖으면서… 해외라면 중국만 열심히 다니면서…”

“또 원점이야. 속기, 대국장소. 속기가 나쁘다는 게 아냐. 그러나 얘기를 만들려면 속기보다는 좀 생각하면서 두는 바둑이 낫고, 스튜디오보다는 바깥이 낫겠지. 그렇게 어려운 일도 아닌데.”

이광구 객원기자

독사의 공격 ‘원천봉쇄’

| ||

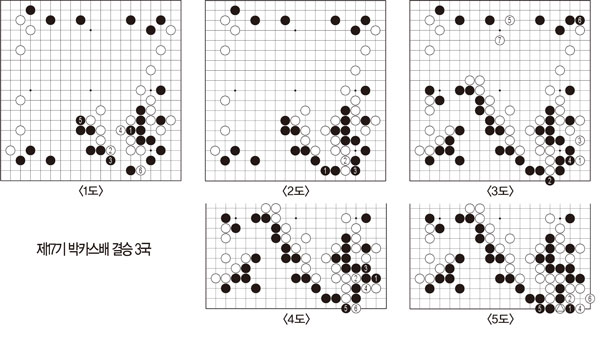

<1도>는 박카스배 3국. 박영훈이 백. 중반의 문턱이다. 흑1로 찔러놓고 5로 하변을 키워가는 장면인데, 백6이 흑은 좀 아팠으리라는 것이 검토실의 코멘트. “쉬운 수. 그러나 최 9단은 백이 당장 건너붙이지는 않을 것이라고 생각한 모양인데, 아무튼 백6은 기민했다. <2도> 백2까지 선수로 포인트를 땄다.”

그리고 우하귀에는 백의 노림이 또 남아 있다. 하변과 중앙에서 주고받은 다음 <3도> 백1로 치중한 수가 그것. “백3까지 이번에도 선수로 귀를 도려내면서부터는 백이 집으로 앞서기 시작했고 이후 백은 부드럽고 깨끗하게 집으로 닦았다. 최철한은 전투의 실마리를 잡지 못한 것이 패인이었다”는 것이 검토실의 설명이다.

<3도> 흑2로 <4도>처럼 흑1로 막아서는 것은 무리. 백2, 4에서 흑5로 넘을 때 백6으로 먹여쳐 <5도> 백6까지(흑3은 백에 이음) 살아 버리는 것.

이광구 객원기자