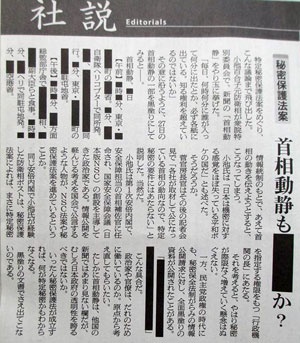

아베 정권이 국민의 거센 반대에도 불구하고 ‘특정비밀보호법’을 날치기 통과시켰다. 임준선 기자 kjlim@ilyo.co.kr

또 다른 60대 회사원은 “법안의 필요성이 국민에게 제대로 설명되지 않았다. 현 정부는 군국주의자들과 다를 게 없어 보인다. 설득력이 없는 법은 백지화해야 한다”며 무리하게 법안을 강행 처리한 아베 정권을 강하게 비난했다.

논란의 특정비밀보호법이 통과되던 12월 6일, 일본 국회의사당 앞에서는 수많은 시민들이 모여 ‘특정비밀보호법 폐안’, ‘민주주의를 지키자’라며 항의시위를 벌였다. 법안이 적용될 경우 언론의 자유를 막고, 국민의 알권리가 지나치게 침해될 것이라는 걱정에서다.

특정비밀보호법은 일본 정부가 국가 안보에 지장을 줄 수 있는 외교·방위 등의 정보를 특정 비밀로 지정하는 한편 이를 유출한 공무원은 최대 징역 10년, 비밀 누설을 공모하거나 선동한 자는 5년 이하의 징역에 처하는 것을 골자로 한다.

문제는 ‘특정비밀’의 지정범위가 지나치게 광범위해 일본 정부가 숨기고 싶은 정보를 멋대로 비밀화할 수 있다는 점이다. 심지어 법안대로라면 체포된 본인은 정확히 어떤 비밀 때문에 처벌받는지조차 모를 가능성이 있다. 때문에 과거 태평양전쟁 당시 군국주의 일본이 국민의 눈과 입을 막았던 ‘치안유지법’과 유사하다는 비판도 나온다.

국회에서 몸 싸움이 벌어진 모습

끔찍한 일을 겪은 시모지 부교수는 특정비밀보호법의 위험성에 대해 이렇게 경고한다. “정부는 비밀보호법이 세계 각국에서 시행되고 있다고 말하고 있으나, 사실 일본만큼 형사절차가 엉터리인 선진국은 없다. 구류기간도 프랑스가 6일인 것에 비해 일본은 20일이다. 이런 상태에서 비밀보호법이 시행된다면 정부에 비판적인 시민들에 대한 탄압과 같은 악용도 충분히 우려된다.”

본래 일본 정부에는 특정비밀보호법이 아니더라도 은폐주의 관행이 만연한 것이 사실이다. 과거의 사례에서도 관청이 재량으로 공적인 기록을 파기하거나 숨기는 경우도 꽤 있다. 그 대표적인 것으로 1945년 8월 일본이 ‘포츠담선언’ 수락을 결정한 직후, 후세에 남기고 싶지 않은 대량의 기밀문서들을 군에서 소각해 버린 일화는 유명하다. 알려지면 곤란한 사실은 바로 비밀로 묻어버리는 것이 과거의 일본 정부였다.

근래에도 이러한 관행은 남아 일본 정부의 은폐주의는 여기저기서 발견된다. 일례로 후쿠시마 원전사고 대응 회의에서는 의사록을 취하지 않아 문제가 된 적도 있었다.

주간지 <동양경제>는 “특정비밀보호법에 대해 각계각층에서 우려를 나타내고 있지만, 사실 해당법안은 주로 미·일 동맹에 의한 안전보장에 관한 보도를 위축시켜 알권리를 제한하는 것이 진정한 목적”이라고 보도했다. 일본 정부가 특정비밀보호법을 이용해 숨기고 싶은 정보의 으뜸은 미·일 안전보장 조약 운영 실태라는 것이다.

‘특정비밀보호법’ 반대 시위.

한편 특정비밀보호법 처리 강행 이후 아베 정권의 지지율은 대폭 하락하고 있다. 9일 발표된 NHK 설문조사에 따르면 아베 내각 지지율은 지난달 60%에서 50%로 저하됐으며, 법률에 불안을 느낀다고 응답한 이는 70% 이상에 달했다.

이와 관련해 니혼대학의 이와이 도모아키 정치학 교수(62)는 아베 내각의 지지율이 떨어지는 배경으로 “특정비밀보호법과 같은 우경화 행보에 대한 반발 때문”이라고 분석했다. 이처럼 여론의 반발이 거세지자 아베 총리는 9일 저녁, 서둘러 기자회견을 열고 비밀보호법안을 둘러싼 그간의 논란에 대해 처음으로 입을 열었다.

아베 총리는 법안 통과가 졸속이라는 비판에 대해 “겸허하고 진지하게 받아들인다”면서 “보다 정중하게 시간을 들여 설명했어야 했다고 반성한다”고 말했다. 다만 회견은 30분 정도로 끝났고, 국민의 알권리를 어떻게 지킬 것인지, 앞으로 비밀 지정 자의성을 어떻게 방지할지에 대해서는 구체적인 설명이 없어 아쉬움을 남겼다.

강윤화 해외정보작가 world@ilyo.co.kr

인쇄사고가 아닙니다

강윤화 해외정보작가 world@ilyo.co.kr