‘기적’에서 이성민이 맡은 캐릭터 태윤은 원칙을 고수하는 완고한 기관사로 전형적인 경상도 아버지의 모습을 보이는 인물이다. 일찍이 아내를 잃고 남매와 함께 살지만 한 마디 살가운 말을 건네지도 못한 채 서로 마음속에 응어리만 쌓으며 살아간다. 기찻길은 있어도 기차역은 없는 마을에 역을 만드는 것이 소원인 아들 준경(박정민 분)에게도 모진 말을 내뱉으며 현실을 직시하게 만들던 태윤이 그동안 속에 품어왔던 이야기를 털어놓는 장면은 이 영화에서 가장 인상 깊으면서도 마지막까지 먹먹한 여운을 남긴다.

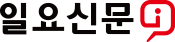

“그 신이 촬영 내내 참 신경 쓰였어요. 촬영하면서 감독님이 농담으로 몇 개 하드한 신을 꼽았는데 그중 상위에 있는 신이었거든요. 그런 신들이 어떻게 연기로 발현될지 배우들도 잘 모를 때가 있어요. 저도 그랬고요. 그래서 신을 찍을 때 굉장히 예민했고, 집중했고, 또 힘들었을 것이라 예상했고 실제로도 힘들었어요. 그만큼 완성된 작품을 봤을 때 그 결과에 전체적으로 저는 굉장히 만족했죠. 그런데 제 연기 자체에 만족했냐고 물으시면 그건 또 모르겠네요(웃음).”

아들 준경 역의 박정민과는 이번 ‘기적’에서 첫 호흡이었지만 그 이전부터 인연이 있었다. 박정민이 극단의 스태프로 활동하던 무렵, 배우로 참여하고 있던 이성민과 만남이 있었기 때문이란다. 박정민이 앞선 인터뷰에서 언급했던 인연 이야기가 나오자 이성민은 “맞아요, 맞아요”라며 웃음을 터뜨렸다. “사실 그땐 별로 관심 없던 애였어요”라는 농담을 던질 정도로 둘 사이는 가까워진 것처럼 보였다.

그런 이성민이 준경에게 애틋한 마음을 품은 것은 단순히 이전에 인연을 맺었던 박정민이 배역을 맡았기 때문만은 아니었다. 어딘지 모르게 자신을 투영하게 되면서 준경처럼 누구의 응원도 받지 못한 꿈을 꾸던 어린 날의 이성민이 떠올랐기 때문이다. 이성민은 자신의 생에도 준경이 겪은 것과 같은 ‘기적’이 있었다고 회상했다.

“영화를 굉장히 좋아했고, 영화를 보는 게 취미였던 내성적인 시골 아이였어요. 그 애가 연극영화과를 간다고 했을 때 다들 의아해 했고 터무니없는 이야기라 생각했죠. 소질도 없었거든요. 겨우 쓴 입시 원서를 내 눈 앞에서 찢어버린 아버지를 보며 자책하고 있을 때 우연히 영주 소백산 철쭉 축제를 놀러갔다가 한 버스 문 앞에 붙어있는 연극단의 모집 포스터를 발견했어요. 그리고 용기를 내서 그 극단에 전화했죠. 이 꿈을 위해서 첫 발을 담그기 시작한 게 바로 그때였어요. 지금 생각하면 그게 바로 제 인생의 첫 기적이었던 것 같아요. 놀랍지 않나요(웃음)?”

경직된 부자관계를 겪었던 이성민은 딸에게 ‘그런 아빠’가 되고 싶지 않았다고 강조했다. 영화에서처럼 아들과 아버지가 서로 용기를 내 응어리를 녹여내는 기적 같은 일이 없었던 만큼 애초에 그런 갈등 자체를 만들지 않고 싶었다. 그러나 이제까지 잘해 왔다고 어깨를 토닥이다가도 문득 뒤돌아보면 딸에게 미안함과 아쉬움이 많이 남는다는 게 그의 이야기다.

아이에게는 좋은 부모로, 대중에게는 좋은 배우로 남고 싶다는 것은 자녀를 둔 모든 배우들의 꿈이 아닐까. 사람들에게 얼굴이 알려지기 전에도 휴식기 없이 달려왔던 이성민에게 있어 배우로서의 목표 지점은 아직도 한참 앞에 위치해 있다고 했다. 이제는 잠시 멈춰 서서 달려온 길을 한 번 되돌아 볼 법도 하지만 그는 걸음을 멈출 생각이 없어 보인다.

“어느 정도까지 도달했다는 건 아직도 모르겠어요. 그건 배우라는 직업을 가진 제게 있어 영원한 화두일 것 같아요. 답이 약간 다르긴 하지만 배우로서 제가 어떻게든 연기를 하는 과정이 있고 작품이 완성됐을 때 그 완성도에 따라서 어떤 지점에 도달한 것에 대한 만족을 하는 것 같아요. 제 연기는 그 작품의 한 부분이기도 하지만, 어쨌든 훌륭한 작품이 될수록 그 기준이 약간 달라지는 게 아닐까 싶어요.”

김태원 기자 deja@ilyo.co.kr