| ||

| ▲ 우태윤 기자 wdosa@ilyo.co.kr | ||

최근에는 이를 개선하기 위해 운동·건강검진 프로그램을 다양화하고 야외활동을 강조하는 등 직원들의 건강을 적극적으로 챙기는 회사가 늘고 있다. 그러나 여전히 많은 회사들은 직원들의 스트레스를 증가시키며 신체적, 정신적 건강을 위협하고 있다. 건강을 망가뜨리는 회사 때문에 괴로운 직장인들의 하소연을 들어봤다.

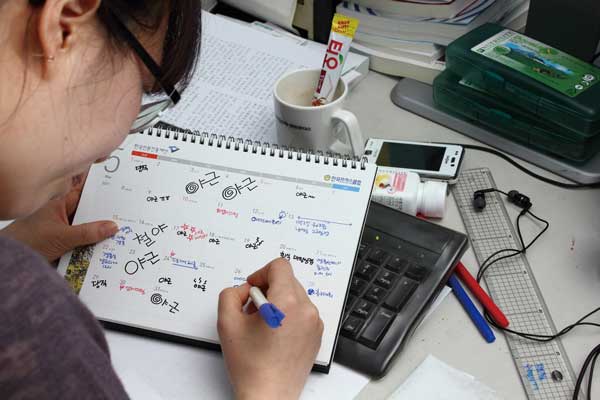

아무리 근무환경이 좋아도 야근 없는 회사는 찾기 힘들다. 횟수의 차이가 있을 뿐이다. 야근이 일반화된 회사 분위기는 당연히 직장인들의 건강을 망가뜨린다. IT 회사에 근무하는 K 씨(여·28)는 입사 후 1년 뒤 라식 수술을 해야 했다. 늘 사용하던 렌즈 대신 안경을 착용했지만 시력은 지속적으로 나빠졌기 때문이다. K 씨는 야근이 많은 회사에 근무하면서 하루 10시간 이상 컴퓨터 모니터를 보는 날이 많았고, 이것이 원인이라고 생각한다.

“오전 9시에 출근해서 오후 9시는 기본이에요. 외모 관리는 신경도 못 쓰고 출근하자마자 돋보기안경을 끼고 일하는데도 퇴근할 때가 되면 눈이 침침해졌죠. 직업 특성상 컴퓨터 모니터를 거의 하루 종일 보는데 사실 다른 업종의 직장인들도 사무직이면 마찬가지일걸요? 밤 9시 넘어 퇴근하는 날이 많아지니 시력이 급속하게 떨어졌어요. 라식을 했지만 야근이 줄어든 건 아니라서 걱정이에요. 수술 후에 시력이 다시 나빠졌다는 친구의 얘기를 들었거든요.”

IT업종에 종사하는 O 씨(31)도 비슷한 심정이다. 야근을 밥 먹듯 해서 오히려 정상 퇴근이 드문 일이다. 비상모드에 들어가면 밤 12시를 넘기는 것도 우습다. 이런 날이 1년 중 몇 개월이고, 보통 때도 9시 퇴근이면 일찍이다.

“회사에서 야근을 장려하는 분위기예요. 이렇게 무리해서 일해야 회사가 클 수 있고 회사가 커야 직원들에게도 좋다는 식이죠. 문제는 지나치다는 거예요. 월요일에 야근을 하면 일주일 내내 지쳐요. 야근이 일상화되다보니까 따로 건강관리는 생각도 못하고 몸이 서서히 망가지는 걸 체감하게 됩니다. 그저 퇴근하면 씻고 자기 바빠요. 쌓이는 스트레스를 풀 시간도, 방법도 없다보니 정신건강에도 문제가 생기네요. 요새 같아선 야근만 없다면 월급이 줄어도 괜찮겠다는 생각이 듭니다.”

지나치게 이른 출근 시간도 직장인들의 건강을 위협한다. 회사까지 1시간 이상 걸리면 매일 매일이 괴롭다. 출근 시간이 이르다고 해서 제 시간에 퇴근할 수 있는 것도 아니다. 금융권의 Y 씨(29)는 대학을 졸업하고 대형 증권사에 입사했다가 지금 회사로 이직했다. 입사 후 6개월 만에 8㎏ 가까이 살이 빠졌단다.

“출근 시간이 7시 30분이었습니다. 저는 신입이라 30분 더 일찍 나와야 했어요. 집이 멀어서 늦지 않으려면 적어도 5시에는 일어나야 했죠. 말이 쉽지 한창 꿀같이 자다가 새벽 같은 시간에 일어나려면 초인적인 힘을 발휘해야 합니다. 그렇다고 대여섯 시에 퇴근하는 것도 아니거든요. 집에 오면 바로 자는데도 늘 피곤한 거예요. 상태가 마치 좀비같이 멍~했죠. 한번은 친구를 오랜만에 봤는데 얼굴색이 왜 그러느냐고 묻더군요. 까맣게 변했다나요? 살도 확 빠지고 그 당시에는 누가 봐도 병자 같은 모습이었습니다. 9시까지 출근한다는 친구들이 어찌나 부럽던지 결국 퇴사를 결심했습니다. 지금 직장은 집에서 훨씬 가까운 데다 출근시간도 9시까지입니다. 몸도 예전 상태로 회복됐습니다.”

제조업체에 다니는 D 씨(32)의 회사도 출근 시간이 이르다. 원래는 8시까지지만 다들 7시 30분까지는 출근한단다. 이렇다 보니 건강상 여러 가지 문제가 발생했다.

“출근이 이르니까 하루 세 끼를 다 밖에서 먹게 되더군요. 저녁을 밖에서 먹지 않는 날 집에 가서 먹으려면 밤 9시 가까이 되니 어지간하면 밖에서 해결하게 됩니다. 늘 사먹는 밥이 질리기도 하지만 아무래도 자극적인 음식들 위주로 다른 사람들과 같이 빨리 먹게 되니까 위염이 심해졌어요. 고기를 많이 먹는데다 움직이는 시간도 거의 없어서 배만 나옵니다. 체형이 마치 이티(ET) 같습니다. 퇴근 후 저녁식사 자리가 술자리로 이어질 때가 많아요. 회사 분위기가 회식도 업무라는 인식이 강해서 다소 강압적이죠. 지금은 약에 의존해서 살고 있습니다. 어떤 직원은 월급의 반 가까이를 약값으로 낸다네요.”

근무하는 회사의 환경도 직원들의 건강을 해치는 요소 중 하나가 될 수 있다. 마케팅 대행사에 다니는 H 씨(여·36)는 항상 목이 칼칼하고 눈이 따갑다고 하소연한다. 사무실 내 담배연기 때문에 괴로운 하루하루를 보내고 있다는 것이다.

“같은 건물 내 다른 회사들은 1층 로비 쪽에서 담배를 피는데 사장 방침이 손님이 오다가 그런 모습을 보면 안 좋다고 사무실 내에서 해결하라고 한 뒤부터 탕비실 쪽은 항상 연기가 자욱합니다. 입사했을 때 저희 부서가 탕비실 바로 옆이었어요. 칸막이는 소용없고 늘 담배냄새와 스며드는 연기에 질식할 것 같았습니다. 사장한테 몇 번이나 건의해서 출입문 쪽으로 부서 위치를 옮기고 따로 문을 달았지만 크게 나아지진 않았어요. 요새같이 덥지만 에어컨 틀기가 애매한 날에도 문도 못 엽니다. 열면 바로 담배 연기가 들어오거든요. 온종일 머리가 지끈거려요.”

아파도 조퇴나 결근이 쉽게 용인되지 않은 회사도 많다. 항상 빠듯하게 돌아가는 업무에 결원이 생기면 수습하기가 어렵다는 것이 그 이유다. 무역회사에 근무하는 S 씨(30)도 이런 회사 사정 때문에 아프다는 말 한번 하기가 어렵단다.

“한창 신종플루가 유행할 때가 있었습니다. 그때는 기침만 해도 회사에서 먼저 출근을 막던 시기였어요. 저도 열이 나고 신증플루 증세가 보여서 팀장한테 이야기를 했지만 소용없었습니다. 이렇게 바쁜 상황에서는 어려우니 그냥 근무하라고 하더군요. 인력을 좀 여유 있게 채용하거나 아니면 그런 상황에도 대비할 수 있게끔 업무 배치를 해야 하는데 정말 한 사람이 빠지면 그 공백이 너무 크게 해놔서 아픈 상태에서도 우길 수가 없었어요. 다행히 신종플루는 아니었지만 그래도 열 좀 난다고 5일 푹 쉬었다는 친구 얘길 들으니까 씁쓸하더라고요.”

전문가들은 직원들의 건강에 대한 CEO(최고경영자)의 마인드가 바뀌어야 한다고 강조하고 있다. 직원들의 건강이 회사가 성장하는 길이라는 인식을 해야 근무환경이 개선되고 직접적인 건강 프로그램들을 개발하게 된다는 것. ‘체력이 사력(社力)’이다.

이다영 객원기자 dylee2@ilyo.co.kr