| ||

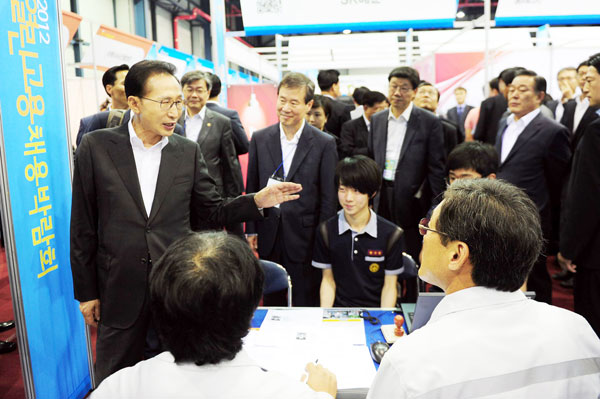

| ▲ 대선 후보들이 너나없이 일자리 창출을 공약으로 내세우고 있다. 한 고용채용박람회를 둘러보고 있는 이명박 대통령(왼쪽). 사진제공=청와대 | ||

<일요신문>이 입수한 세계은행 조사결과에 따르면 2010년 기준 전세계 214개국 가운데 고용률 통계가 나온 183개국 중 한국의 고용률은 60.3%로 115위에 머물렀다. 우리나라의 고용률은 2000년대 들어 61%대를 유지했으나 2008년 글로벌 금융위기에 60.8%까지 떨어졌다. 2009년에는 60.1%로 더욱 하락했고, 2010년에도 60.3%로 소폭 회복하는 데 그쳤다.

경제가 발전하면 고용률이 다소 하락하는 것이 일반적인 현상이다. 경제발전이 더딘 나라일수록 농업 비중이 높거나 초기 산업화 인력 필요성 때문에 고용률이 높다. 전세계 고용률 1위인 탄자니아(89.3%)나 2위인 적도기니(86.7%), 3위인 카타르(86.4%) 등 상위권 국가들은 3위 카타르를 제외하고 대부분 국민소득이 매우 낮은 나라다. 북한의 고용률도 77.6%로 세계 22위를 차지해 우리나라보다 93계단이 높다.

이처럼 단순히 고용률이 높다고 좋은 것만은 아닌 것이다. 하지만 우리나라의 문제는 고용률 수준이 다른 선진국이나 개발도상국과 비교해서도 지나치게 낮다는 것이다. 세계은행에 따르면 세계 평균 고용률은 64.2%이며 이 가운데 고소득 국가의 평균 고용률은 60.4%, 우리나라와 같은 중상위 소득 국가는 68.5%에 달한다. 우리나라와 국민소득이 비슷한 바레인의 경우 고용률이 70.5%며 바하마는 74.2%다. 심지어 우리나라는 스위스(67.8%, 54위)나 뉴질랜드(67.7%, 55위), 캐나다(66.6% 65위), 미국(63.7%, 92위) 등 선진국들에 비해서도 고용률이 매우 낮다.

이는 경제협력개발기구(OECD) 고용통계에서도 똑같이 나타나는 현상이다. 세계은행과 다소 차이는 있지만 우리나라의 고용률은 2010년 63.3%, 2011년 63.9%로 OECD 34개 회원국 중 21위였다. OECD 평균인 64.6%(2010년)와 64.8%(2011년)에 못 미치는 수준. 같은 기간 미국 (66.7%, 66.6%), 영국(70.3%, 70.4%), 일본(70.1%, 70.3%), 독일(71.2%, 72.6%) 등 대표적인 선진국의 고용률과 비교해도 크게 모자랐다.

특히 우리나라가 새롭게 내놓은 주취업층(25∼29세) 고용률은 더욱 처참해 OECD 회원국 중 25위에 불과했다. 주취업층이란 군복무와 높은 대학진학률로 취업시작 시기가 늦은 우리나라 특성을 감안해 별도로 만들어낸 항목. 이 주취업층의 고용률도 2011년 69.7%로, OECD 회원국 평균인 71.8%보다 2.1%포인트 낮았다.

실업률과 고용률이 ‘따로 노는’ 이유는 우리나라의 경우 취업 자체를 포기하고 노동시장에 나오지 않는 이들이 많기 때문이다.

실업률은 구직활동을 하지 않는 비경제활동인구에는 적용되지 않는다. 이 때문에 비경제활동인구가 높으면 실업률은 낮아지게 된다. 반면 전체 인구 중 비경제활동인구 비중이 높아지기 때문에 고용률은 낮아지게 된다. 실제 우리나라 주취업층의 경제활동참가율은 74.6%로 OECD 회원국 중 30번째였다.

경제계 관계자는 “미국 등 선진국들은 실업률 계산을 다양하게 해서 국민 체감에 가까운 실업률을 내놓고 있지만 우리나라는 정부가 실업률을 낮게 발표하려다보니 이러한 제도 도입을 차일피일 미루고 있다”며 “이 때문에 각 대선후보들이 낮은 실업률에도 불구하고 일자리를 늘려 고용률을 높이겠다는 공약을 내놓는 모순된 현상이 일어나고 있는 것”이라고 지적했다.

이준겸 언론인