|

||

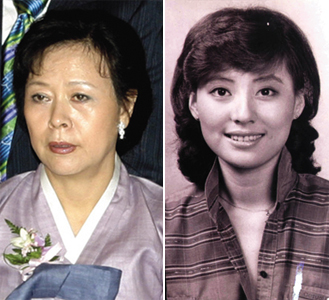

| ▲ 신영자 롯데쇼핑 부사장(왼쪽), 서미경 씨. | ||

두 사람은 롯데후레쉬델리카 지분 9.31%를 8억 6000만 원에 각각 매입했다. 이렇게 해서 신유미 씨가 롯데가 일원임이 만천하에 공개됐다. 신유미 씨는 신격호 회장과 미스 롯데 출신의 서미경 씨(위 사진) 사이에서 얻은 딸로 그동안 비공식적으로만 신 회장의 차녀로 통했다. 그동안 롯데그룹은 서 씨 모녀에 대해서 ‘모르쇠’로 일관해 왔다. 바로 그 신유미 씨가 신영자 부사장과 똑같은 규모의 지분을 매입하면서 신 부사장과 동급(?)임을 증권가와 재계에 널리 알렸다. 서미경 모녀의 화려한 외출이 시작된 셈이다.

이제 롯데그룹의 후계자가 신동빈 부회장이란 사실을 모르는 사람이 없다. 일본롯데는 신 부회장의 형인 신동주 일본롯데 부사장이 이어받기로 했다. 이렇게 확연해 보이는 후계구도지만 막상 내면을 들여다보면 꼭 그렇지만도 않다. 장남에게 물려주는 일본롯데는 별 문제가 없지만 차남에게 물려줄 롯데그룹에는 두 딸에게 물려줄 재산도 포함돼 있기 때문이다.

게다가 신 회장의 막내 동생 신준호 롯데우유 회장뿐 아니라 매제인 김기병 롯데관광 회장도 넓게 봐서는 ‘롯데’라는 이름으로 사업을 하기에 무관하다고 할 수 없다. 롯데그룹에 여러 친인척이 복잡하게 얽혀있다는 얘기다.

최근 증권가와 재계에서 롯데그룹이 지주회사를 출범시킬 것이라는 예상이 광범위하게 유포되고 있다. 최근 떠돌고 있는 소문의 골자는 시가총액이 가장 큰 롯데쇼핑을 핵심으로 해서 지주회사를 만들어 쇼핑 부문을 분리한 뒤 주요 계열사를 자회사로 둔다는 것.

그런데 증시와 재계 정보통은 롯데가 지주회사를 출범시키려는 의도를 예의 주시하고 있다. 첫 번째로 꼽히는 배경은 토착화다. 롯데그룹의 지배구조를 보면 일본계 자본이 아직도 대주주인 곳이 여러 곳이다. 예컨대 호텔롯데는 100% 일본계 자본으로 외국인투자법인(외투법인)이다. 국내기업이 아니란 얘기다. 따라서 복잡하게 순환출자로 돼 있는 지분구조를 롯데쇼핑을 중심으로 정리하면서 극히 일부 회사만 외투법인으로 남겨두겠다는 것이다.

두 번째로 거론되는 이유가 신 회장의 두 딸에 대한 재산분배다. 지주회사를 하기 위해서는 지분을 정리해야 하는데 그런 과정에 자연스럽게 두 딸에게 재산을 넘겨줄 것이란 분석이다. 이번 롯데후레쉬델리카도 일본 미쓰이물산과 후지식품이 보유하고 있던 지분을 신 회장의 두 딸에게 넘긴 것이다. 즉 일본계 자본을 한국인인 두 딸에게 넘기면서 토착화시킨 것. 토착화와 재산분배란 두 마리 토끼를 다 잡은 셈이다.

아울러 롯데관광에 대해 원 안에 로마자 ‘L’ 셋이 겹친 롯데로고를 못 쓰게 한 것이나 올해 4월 롯데햄·우유를 분할해 우유사업은 신준호 회장에게 넘기고 앞으로 롯데란 브랜드를 사용하지 못하게 한 것도 지주회사로 가기 위한 전 단계로 보는 시각이 많다. 롯데관광은 신격호 회장의 여동생 신정희 씨의 남편인 김기병 회장이 1973년부터 신격호 회장의 허락하에 롯데 브랜드와 롯데로고를 써왔다. 또 신준호 회장의 경우 오랫동안 롯데그룹에서 경영자로 활동해왔지만 결국 롯데우유를 갖고 분가했다.

물론 롯데그룹은 지주회사 전환 가능성에 대해 뜨뜻미지근하게 대응하고 있다. 출범 가능성을 부인하고 있는 것. 그렇다고 절대 안한다고도 말하지 않는다. 신동빈 부회장은 지난 9월 초 지주회사 출범 가능성에 대해 “지주회사는 안 되는 것으로 이해하고 있다”고 부인했다. 하지만 그는 “다른 나라에서 지주회사를 만든 경우가 있을지 모르므로 지주회사 전환은 내년 이후에 다시 검토할 것”이라며 가능성을 계속 열어놓고 있다. 롯데그룹 관계자도 “기업의 규모가 커지면 고려해 봐야하지 않나”라고 반문했다.

재계와 증권가에서는 이러한 일련의 행보를 볼 때 롯데가 내년 상반기쯤 지주회사를 출범시킬 가능성이 있는 것으로 분석하고 있다. 특히 신유미 씨가 롯데가 일원으로서 공식적으로 등장한 것은 롯데그룹의 지주회사와 관련해 눈여겨볼 대목으로 꼽고 있다. 게다가 이미 롯데백화점 경영에 참여하고 있는 신영자 부사장 외에 서미경 씨도 25세인 신유미 씨를 대신해 계열사 경영에 나설 것이라는 성급한 관측도 나오고 있어 롯데그룹의 지주회사 전환은 이래저래 관심을 끌 것으로 보인다.

황선필 언론인