|

||

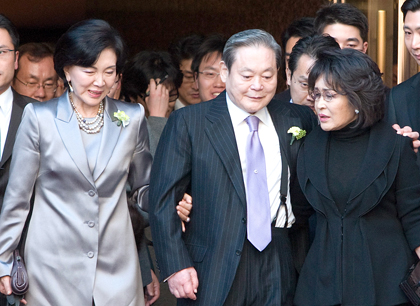

| ▲ 이건희 전 회장이 호암아트홀에서 열린 고 이병철 선대 회장의 ‘탄생 100주년 기념식’을 마치고 건물을 나서고 있다. 유장훈 기자 doculove@ilyo.co.kr | ||

지난 8일 대우증권은 ‘삼성이 맞춘 바이오 퍼즐은’이라는 보고서를 통해 삼성그룹에 불어 닥친 바이오 열풍을 집중 조명했다. 이 보고서는 “삼성전자가 바이오시밀러(바이오 의약품의 복제약품으로 효능은 비슷하지만 가격이 싸서 경제성이 큰 의약품) 시장에 진출한 데다 융합 헬스케어 산업을 위해 삼성테크윈 삼성병원 등이 적극 나서고 있으며 여기에 삼성전기 삼성SDS 삼성생명 등도 가세해 바이오 사업을 그룹 차원의 미래 성장 동력으로 삼을 것”이란 내용을 담고 있다.

삼성은 지난 2007년 미래 신수종 사업으로 바이오와 헬스케어를 선정한 후 이듬해인 2008년 삼성헬스케어그룹을 설립하고 바이오 사업에 투자를 아끼지 않아왔다. 삼성물산 역시 지난 2008년 인도네시아의 대규모 팜 농장을 인수한 이후로 바이오 디젤 핵심 원료인 팜유를 생산·공급하는 등 바이오 사업 투자에 적극 나서왔다.

‘황금알을 낳는 거위’로 여겨지는 바이오 사업에 삼성 계열사들이 너도 나도 뛰어드는 것이 그다지 이상한 일은 아니다. 그런데 자칫 계열사 간 경쟁과정에서 중복투자 등 부작용이 일어나지 않을지에 대한 우려가 일각에서 제기된다. 이에 대해 삼성 측은 “계열사들마다 주력 분야가 있기 때문에 사업 영역이 크게 겹칠 일은 없다”고 밝히고 있다.

그럼에도 불구하고 투자 중복의 우려가 제기되는 것은 지난해 삼성전자 삼성테크윈 에스원, 세 계열사가 CCTV(폐쇄회로 텔레비전) 사업에 각각 나서면서 ‘마이웨이식’ 경쟁을 벌인 전례 때문이기도 하다. 결국 CCTV 사업 주체를 삼성테크윈으로 일원화하는 것으로 일단락됐지만 합의 과정은 간단치 않았다.

원래 계열사 간 투자 조정은 그룹 총수인 이건희 전 회장과 전략기획실(비서실·구조조정본부)의 몫이었다. 그러나 2008년 4월 22일 삼성쇄신안 발표를 통해 이건희 전 회장 퇴진과 전략기획실 해체가 결정되면서 삼성그룹을 이끌어온 강력한 컨트롤타워가 사라지게 됐다.

전략기획실이 사라진 이후 삼성그룹은 계열사 간 투자 방향과 중복 조정의 업무를 위해 투자조정위원회를 신설했다. 그런데 이 위원회는 상설기구가 아니다. 중요한 사안이 있을 때마다 사장단을 소집해 안건을 다루는 조직인 까닭에 계열사에 대한 장악력이 과거 전략기획실에 비할 바가 못 된다.

|

||

| ▲ 이재용 부사장 | ||

그러나 예전 전략기획실 같은 막강한 컨트롤타워가 없다는 점은 계열사 간 투자 중복 우려를 넘어 ‘계열사들에 대한 영이 서질 않는다’는 지적으로까지 이어지고 있다. 김용철 변호사(전 삼성 법무팀장)는 저서 <삼성을 생각한다>를 통해 “비서실-구조조정위원회-전략기획실로 이어진 삼성그룹 컨트롤타워가 내부에선 보통 ‘실’이라 불렸으며, 계열사들을 상대로 한 ‘실’의 영향력이 상상을 초월했다”고 밝히고 있다.

그런데 요즘엔 이 ‘실’이란 단어에 약발이 먹히질 않는다고 한다. 그룹 업무를 관장하는 부서에서 계열사에 전화를 걸어 “여기 ‘실’인데요”라고 하면 “무슨 실이요?”라고 반문할 정도라는 전언이다.

2008년 4·22 삼성쇄신안 선언으로 이건희 전 회장이 물러나면서 이수빈 삼성생명 회장이 그룹의 얼굴마담 역할을 맡아 사장단협의회를 주재해 왔다. 그런데 사장단협의회가 매주 수요일 열리고는 있지만 요즘 들어선 이수빈 회장이 매번 참석해 회의를 주재하는 것도 아니라고 한다. 그때그때 참석인원에 따라 진행방식이 바뀌는 셈이다. 결국 그룹 전체를 아우를 수 있는 공식적인 주체를 그룹 내부에서 찾아보기 어려워진 셈이다.

최근 삼성 계열사들의 바이오 사업 투자 열풍을 우려 섞인 시각으로 바라보는 인사들 사이에선 “결국 국내 1위 기업 삼성의 중복투자 논란을 걱정하는 목소리들이 이건희 전 회장의 컴백과 전략기획실 같은 컨트롤타워 조직 부활 여론을 조성하게 될 것”이라는 전망도 제기된다.

그룹 측에서도 이 전 회장 컴백이나 전략기획실 부활의 필요성을 조심스럽게 흘리고 있다. 지난해부터 최지성 사장이나 권오현 사장(삼성전자 반도체사업부) 등 핵심 인사들이 나서 이 전 회장 부재에 대한 아쉬움을 내비치기도 했다. 삼성 측이 “그룹에 중심이 없다”며 이 전 회장 컴백과 전략기획실 재건의 필요성을 설파하면서도 과거와 달리 그룹의 구심점이 될 만한 스타 CEO(최고경영자)들을 키우는 데는 인색한 면을 보이는 점 역시 뒷말을 낳는다.

과거 삼성전자를 대표했던 CEO인 이기태 전 부회장, 진대제 전 사장, 황창규 전 사장 등에 대해 삼성은 각각 ‘애니콜 신화’ ‘미스터 디지털’ ‘황의 법칙’ 등 화려한 수식어를 붙여가며 적극적인 홍보활동을 펼쳤다. 그러나 최근 들어선 이 같은 스타 마케팅을 찾아보기가 힘들다. 이에 대해 재계 일각에선 “이재용 부사장으로의 승계 연착륙을 위한 것”일 수도 있다고 관측하고 있다.

삼성쇄신안 이후 일선에서 물러난 이학수-윤종용 전 부회장은 한때 그룹의 양대 거목인 동시에 이재용 부사장이 원활한 승계를 위해 넘어야 할 산으로 평가받기도 했다. 그룹 내에선 세대교체 바람 속에 스타 CEO들이 줄줄이 물러난 상태에서 삼성이 가장 중점적으로 띄워야 할 스타는 다른 CEO들이 아닌 이재용 부사장이어야 한다고 보고 있는 듯하다. 계열사 간 중복투자 논란으로 비롯된 ‘영이 서질 않는 삼성’의 본질은 결국 안정적인 후계 승계를 위해 거치는 과정으로 비치고 있는 셈이다.

천우진 기자 wjchun@ilyo.co.kr