고 변두섭 회장

“이 편지가 도착할 때쯤이면, 제가 어떻게 되어 있을지는 모르겠다.” 유서 형식으로 시작되는 이 서한의 내용은 작전주를 설계하고 자금을 공모하다 해당 주식이 상장폐지됨에 따라 자신 때문에 피해를 입은 몇몇 지인에게 피해가 가지 않도록, 그리고 피해 정산은 아버지 장진호 전 회장이 도와줄 수 있도록 뒷일을 부탁한다는 것이 골자였다. 장 씨의 서한을 받은 K 변호사는 “해당 서한을 직접 받은 것은 아니지만 내용을 본다면 장 씨가 직접 쓴 것으로 추측된다”며 “그 친구가 워낙 주변에 두루두루 피해를 입혔다. 편지만 남기고 딱 연락이 끊어졌다”고 말했다.

서한에서 피해자로 언급된 사람은 크게 세 명. 중소기업 W 사 오너의 아들이자 W 사 재무담당 임원으로 있었던 김 아무개 씨. 그리고 장진호 전 회장의 5촌 조카(장 씨에게는 6촌 형) 장 아무개 I 사 대표. 그리고 고 변두섭 예당컴퍼니 대표의 장남으로 알려진 변 아무개 전 예당컴퍼니 재무담당 이사가 등장한다. 취재 결과 W 사의 김 씨는 장 씨와 사립명문 K 초등학교 동문이었고 변 전 이사 역시 이들보다 한 학년 아래 후배였다. 세 명은 K 초등학교 동문으로 서로 간 친분이 두터웠던 셈.

변두섭 회장이 목을 매 숨진 예당빌딩.

하지만 장 씨가 자금을 끌어 모아 작전에 나섰던 C 사는 얼마 안가 상장폐지됐다. 김 씨에 따르면 2009년 12월, 장 씨는 후배 변 전 이사에게 “C 사 주식 투자로 막대한 이익을 올릴 수 있다”며 꼬드겼고 변 전 이사는 당시 아버지 변두섭 회장 몰래 테라리소스 주식 일부를 빼와 사채시장에 담보로 맡기고 50억 원을 투자했다고 한다. 그렇게 투자된 돈은 얼마 안가 C 사가 상장 폐지되는 바람에 탕진했다는 것.

이 사실을 알게 된 변두섭 회장은 본인 명의로 사채를 빌려 다시 주식을 찾아왔지만, 고리의 이자를 물게 됐다는 것이다. 김 씨에 따르면 변 회장은 사채 상환을 위해 지난 2012년 중국에 머물고 있던 장진호 전 회장을 몇 차례 만나 피해금액에 대한 상환을 요구했지만, 장 전 회장은 이를 거절했다는 후문이다. 취재 결과 장 씨는 예당에서 산업체 근무까지 할 정도로 변 회장 가문과 친분이 두터웠던 것으로 알려졌다.

장진호 전 진로 회장

장 씨는 자금 압박이 심해지자, W 사 재무담당 차장으로 있었던 친구 김 씨에게 접근했다. 2010년 4월, 장 씨는 김 씨에게 사채를 쓰기 위한 연대보증을 부탁했다. 주식 투자금이 회수되면 원금에 이자까지 갚겠다는 조건이었다. 김 씨는 결국 장 씨의 말을 믿고 W 사 오너였던 부친 몰래 인감을 훔쳐 연대보증을 해줬다. 김 씨는 현재 자신의 아버지로부터 고소까지 당한 상황이다.

이뿐만 아니었다. 장 씨는 자신의 6촌 형 장 아무개 I 사 대표에게도 연대보증을 부탁하며 피해를 입혔다. 장 대표는 <일요신문>과의 통화에서 “내 입장에서 실제 많은 피해를 봤다”며 “하지만 여전히 진로그룹 가문 어른들이 살아계시기에 자세히 언급하기는 어렵다. 만약 검찰에서 수사가 본격화되면 그 때 자세히 말하겠다. 잠적 이후 6촌 동생 장 씨와도 연락이 되지 않는다”고 말했다.

변두섭 회장의 아들 변 전 이사에 대해서도 그는 “변 회장이 자살한 게 혹시 당시 그 사건과 관련 있을까 생각은 해봤다. 나도 당시 변 전 이사와 몇 차례 본 적이 있다”며 “하지만 변 전 이사 건은 나와 직접 관련된 사안이 아니기 때문에 자세히 알진 못한다”고 덧붙였다.

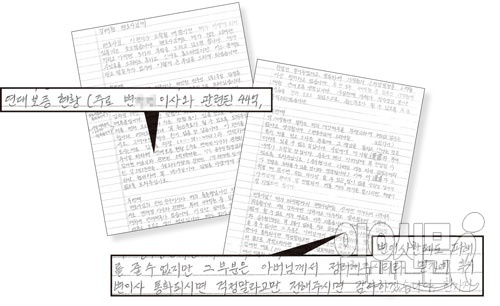

장 씨가 잠적하기 전 유서 형식으로 남긴 문건. 변 회장의 아들인 변 전 이사가 입은 피해액과 관련, 아버지인 장진호 전 진로 회장에게 정리를 부탁하는 내용이 담겼다. 일요신문DB

기자는 서한에서 언급된 고 변두섭 예당컴퍼니 대표의 장남 변 전 이사의 입장을 듣기 위해 예당컴퍼니와 테라리소스 등 관련 회사에 전화를 시도했지만, 모두 불통이었다. 최근까지 변 전 이사가 사용하던 휴대전화 역시 정지된 것으로 확인됐다. 지난 21일, 예당 본사 건물에서 만난 관계자는 “현재 관련사 임원들은 이 건물에 없다”며 “우리도 그 분들이 어디에 있는지 모른다”고만 답했다.

변두섭 회장의 죽음과 진로그룹 가문과의 직접적인 연관성과 명확한 사실 여부는 결국 변두섭 회장의 장남 변 아무개 전 이사만이 알고 있는 셈이다.

한병관 기자 wlimodu@ilyo.co.kr