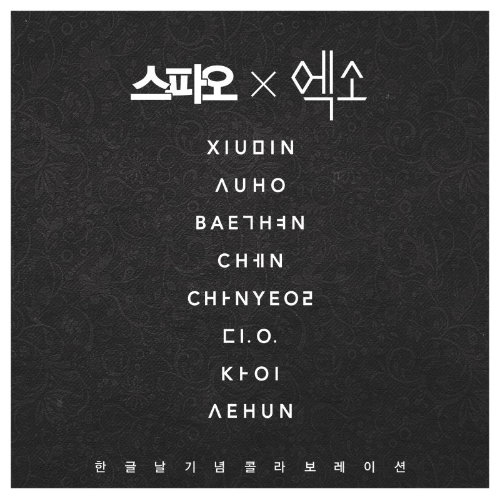

SPAO의 엑소 컬래버레이션 홍보 포스터. 한글과 알파벳 혼용 디자인이 유아인 등이 디자인한 ‘러브시티’ 티셔츠를 표절한 것 아니냐는 의혹을 받고 있다.

이보다 앞선 5월에도 또 다른 디자인 도용 사례가 포착됐다. 국내 디자이너의 팬시 제품을 디자인부터 향기까지 그대로 도용해 중국에 ‘짝퉁’을 발주한 뒤 싼 가격으로 판매한 것. 짝퉁 도용 팬시를 판매한 업체는 이랜드 그룹의 문구‧팬시샵 브랜드 가운데 하나인 ‘버터’였다. 심지어 당시 종합편성채널 JTBC의 탐사보도에서 ‘버터’의 판매원은 “이랜드에서 디자인해서 나온 오리지널 제품이냐”는 기자의 질문에 “그런 건 아닌 걸로 알고 있다”고 답하기도 했다. 이후 문제가 크게 불거지자 이랜드 측은 피해 디자이너에게 배상하고 ‘버터’를 통해 제품을 판매할 수 있는 활로를 마련하는 등 후속 조치를 한 것으로 알려졌다.

시판되고 있는 타 브랜드의 디자인을 그대로 도용‧모방해 판매하는 것을 ‘데드 카피(Dead Copy)’라고 한다. 한국디자인진흥원이 지난해 국내 디자인전문회사 303곳을 대상으로 조사한 결과 이들 가운데 디자인 도용 등 지식재산권 관련 피해 경험이 있다고 답한 기업은 35%(106곳)에 이른다. 피해 금액만 해도 1200억여 원으로 추산되면서 데드 카피 이슈는 다시 한 번 뜨거운 감자로 떠올랐다.

대기업들의 중소기업이나 영세업체, 1인 디자이너들에 대한 데드 카피는 위험 수위에 이른 지 오래다. 그러나 이들의 디자인 도용에 완벽하게 제동을 걸 수 있는 제도는 현재로선 전무해 보인다. 디자인 도용 지적을 받더라도 “범용적이고 보편적인 디자인이다” “이미 대중화된 디자인이므로 누군가의 지적재산권으로는 볼 수 없다” 등의 주장에 반박하기 어렵기 때문이다.

실제로 이 같은 일련의 디자인 카피·도용 시비에 대해 이랜드 그룹 관계자는 “결코 카피가 아니며 일반적으로 널리 알려져 있거나 누구나 생각할 수 있는 아이디어이기 때문에 도용의 문제로 접근하는 것은 무리가 있다”고 해명했다. 일부 카피 문제가 제기될 정도로 유사한 디자인에 대해서는 “시기에 따라 유행하는 디자인에 맞춰 제작되는 제품으로, 다수의 다른 브랜드에서도 비슷한 디자인의 제품을 내놓기 때문에 카피가 아니다”라고 주장했다. 예컨대 가느다란 팔찌 형태의 시계 제품이 유행하면 대부분의 시계 브랜드들이 너도나도 유사한 제품을 내놓는 것이 업계의 관행적인 행태라는 것. 이 경우에는 디자인의 독자성이 어느 브랜드에게 명백하게 귀속되는지 알 수 없기 때문에 도용이라거나 지적재산권을 침해했다고 볼 수 없다는 것이다.

커피전문점 ‘스타벅스’의 경우도 마찬가지다. 스타벅스는 지난 2월 밸런타인데이를 맞아 출시한 ‘러브버드 머그컵’이 영세 디자이너의 제품을 그대로 모방했다는 의혹을 받아 왔다. 러브버드 머그컵은 컵에 날개를 형상화한 장식을 붙여 마치 작은 새처럼 보이는 디자인이 특징이다. 이미 2010년경 이 디자인으로 도자기 컵을 만들어왔던 디자이너가 곧바로 항의했지만, 스타벅스 측은 “범용적인 소재를 이용한 디자인에 유사성이 존재한다고 해서 이를 디자인 도용으로 칭하는 것은 무리가 있다”고 도용이 아니라는 주장을 굽히지 않았었다.

디자인을 처음 제작한 업체나 개인이 자신의 지적재산권을 보호하고자 한다면 디자인보호법에 따라 디자인을 등록하고, 추후 판매를 위해 상표법으로도 등록을 마쳐야 한다. 이 경우 도용에 대한 법적 책임을 묻는 것이 상대적으로 용이해질 수 있다. 한국디자인진흥원에서도 디자인권리보호를 위해 디자이너들이 손쉽게 디자인 공지증명을 할 수 있도록 홈페이지를 통해 신청을 받고 있다.

그러나 그마저도 상대 기업이 본래의 디자인에서 수정을 가미한 것일 경우에는 도용 여부를 명백하게 입증하기 어려워 관리‧감독 기관의 제재를 받지 않는 일이 허다하다. 더욱이 패션이나 액세서리, 잡화의 경우는 그 브랜드만의 고유한 독자성을 가진 디자인이 아니라면 단순한 ‘아이디어’로만 판단해 저작권상의 보호가 제대로 이뤄지지 않는 경우가 많다는 것. 하나의 디자인이 유행하면 다른 업체들이 기존 디자인에 숟가락만 얹는 식으로 우후죽순 유사한 제품을 내놓는 업계의 관행상 디자인에 대한 권리는 퇴색돼 버린다는 것이다.

한 지적재산권 전문 변호사는 “패션 잡화나 액세서리, 팬시 등 유행이 큰 영향을 끼치는 디자인은 브랜드나 디자이너의 독자성이 널리 인정되는 경우가 아니라면 창조적 가치로 보호받기 어려워 도의적인 선에서 문제가 종결되는 경우가 많다”고 설명했다. 예컨대 ‘체크무늬’가 단순 디자인이 아닌 하나의 상표로 인정돼 국내 패션업체들과 상표권 분쟁 소송에서 승소한 영국 브랜드 버버리 정도로 독자성이 인정돼야 디자인에 대한 권리를 주장할 수 있다는 것이다.

이처럼 영세업체나 1인 디자이너들이 디자인을 도용한 대기업을 상대로 법적 판결을 이끌어내기까지 넘어야 할 산이 많다. 소송을 진행한다고 하더라도 이 기간 동안 문제의 브랜드로 영업하지 못하는 피해 업자들의 손해가 막심하고, 승소할 경우에도 합당한 배상을 받아냈다는 전례가 많지 않다는 점도 발목을 잡고 있다. 이런 이유들로 피해 업자들은 디자인 도용 대기업과 합의를 통해 배상을 받을 생각조차 하지 못하고 자신의 디자인 권리를 포기해버리는 경우도 많다.

김태원 기자 deja@ilyo.co.kr