출처=KBS 다큐3일

올해 1월 국내 첫 번째 ‘코로나바이러스’ 확진자가 발생한 이래로 하루도 바람 잘 날 없었던 대한민국. 몇 달만 참고 견디면 지나갈 거라던 막연한 소망은 무색해져 버렸고 낯선 바이러스와의 사투는 어느덧 장기전에 돌입했다.

이전까지 서울 성북구는 지역 내에서 감염된 확진자는 발생하지 않는 청정 지역으로 코로나19 방역 관리를 철저하게 해왔다는 자부심이 있었다.

그러나 8월을 기점으로 성북구의 확진자 수는 누적 51명에서 보름 만에 250여 명으로 500% 가까이 폭증했다. 모든 것이 원점으로 돌아갔다는 상실감을 애써 외면한 채 코로나19 재확산을 온몸으로 막아내며 ‘악전고투(惡戰苦鬪)’를 벌여야만 했던 성북구보건소의 직원들을 밀착 취재했다.

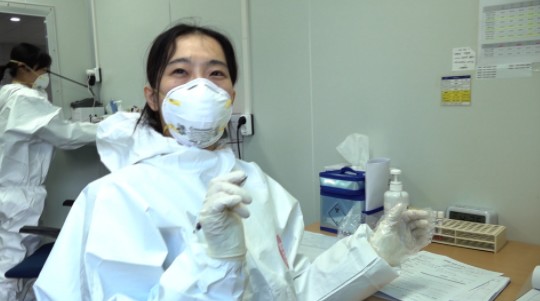

전례를 찾아볼 수 없는 신종 바이러스와 맞서 싸우느라 밤낮없이 고생하는 것은 비단 의료진들뿐만이 아니다. ‘코로나 검사’부터 시작하여 ‘역학 조사’, ‘소독·방역’, ‘확진자 및 자가격리자 관리’까지 그야말로 코로나의 시작과 끝을 총망라하는 막중한 임무를 부여받은 보건소 직원들.

단기간에 기하급수적으로 확진자 수가 늘어나자 인력이 부족해진 보건소 직원들은 기존의 업무를 최소화하고 부서를 넘나들며 코로나 업무를 지원했다. 체계화된 매뉴얼조차 없는 낯선 상황 속에서 새로운 매뉴얼을 만들어나가며 종횡무진 뛰어다녀야 했던 이들.

유나연 주무관은 “(검사량이 가장 많았을 때는) 3시간에 한 100명 정도 (검사를) 했거든요. 근데 그중에 확진자가 30명이 나온 적이 있었어요. 가장 많이 나올 때”라고 말했다.

정은숙 마음건강팀장은 “(병가 중에 동료들의 도움 요청을 받고) 출근했는데 정말 병가 내기 전에 봤던 얼굴이랑 여기 직원들의 얼굴이 (너무 다르고) 다들 많이 상해 있어서 저는 너무 놀랐어요 그날”이라고 말했다.

예기치 못하게 맞닥뜨린 폭풍우와 같았던 지난 두 달. 하지만 비가 온 뒤에 땅이 굳는 것처럼 보건소 직원들의 ‘코로나 대응력’은 위기를 겪고 난 뒤 한층 더 강해졌다.

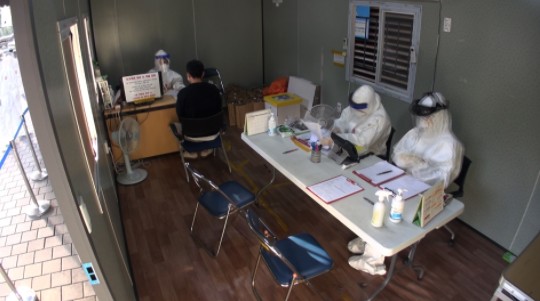

확진자가 발생하면 현장조사관이 출동하고 출동했던 조사관이 복귀하면 역학조사관이 밀접 접촉자를 가려낸 뒤 자가격리 대상자들에게 전화를 돌리는 등 연쇄적으로 이루어지는 업무에 보건소의 하루는 숨 가쁘다.

확진자를 추적하는 역학 조사가 빠르면 빠를수록 접촉자가 줄어들기 때문에 이들의 업무는 밤낮이 없다.

김영윤 감염병 총괄팀은 “제가 미리 나와서 준비해줘야 (역학조사반 직원들도) 9시부터 업무를 시작할 거 아니에요. 그래서 미리 일찍 나와서 업무를 준비합니다”고 말했다.

전에 없던 낯선 질병에 대항해야 하는 상황인 만큼 방역 당국의 지침이 있다고 한들 현장에서는 늘 새로운 문제들을 맞닥뜨리게 마련이다.

보건소 직원들의 판단에 따라 누군가는 자가격리자가 될 수도 있고 보건교육에만 그칠 수도 있다. 생계를 책임져야 하거나 홀로 아이를 돌봐야 하는 사람들에게는 14일간의 자가격리가 큰 치명타.

그렇기에 항상 신중하게 판단하고 놓치고 있는 게 없는지 늘 조심해야 한다. 혹여나 잘못된 판단을 내려서 불이익을 당하는 사람이 생기지는 않을까 밤잠을 설치는 일은 이제 익숙하다.

친절해야 하며 동시에 꼼꼼하고 예리해야 하는 역학조사관들. 자가격리자가 기억하는 동선과 GPS 추적 결과가 불일치할 때, 이들은 친절한 목소리로 조사하되 ‘코로나19 형사’와도 같이 예리해야 한다.

방역 관리를 위해 전화를 건 역학조사관에게 폭언과 민원이 쏟아지는 경우도 많다. 누군가는 반드시 해야 하는 일을 했을 뿐인데, 그 대가로 마음의 상처를 얻어 이제는 아픔마저 무뎌졌다.

끝날 듯 끝나지 않는 코로나19라는 기다란 터널. 언제쯤 종식될지는 알 수 없지만 이전과 같은 집단 감염이 발생하지 않도록 보건소 직원들과 더불어 지역 주민들까지 모두 함께 팔을 걷어붙였다.

지금 이 순간에도 보이지 않는 곳에서 방역을 위해 쉼 없이 노력하고 있을 가장 보통의 영웅들이다.

이민재 기자 ilyoon@ilyo.co.kr