|

||

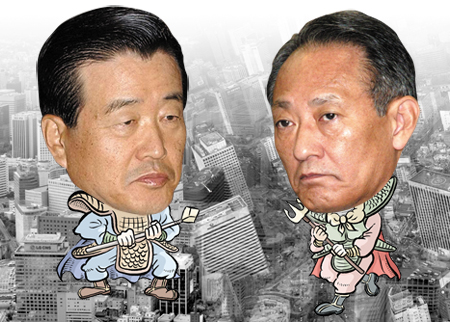

| ▲ 라응찬 회장(왼쪽)과 김승유 회장. | ||

라응찬 신한금융지주 회장은 1938년 경북 상주의 산골에서 태어났다. 선린상고 야간부를 다닌 라응찬은 졸업 뒤 1958년 학교 추천으로 농업은행에 들어갔다. 첫 근무지는 안동지점. 타고난 수리력을 바탕으로 빼어난 업무능력을 보인 라 회장은 1968년 그를 눈여겨본 간부를 따라 대구은행으로 옮긴다. 입행 7년 만인 1975년 행장 비서실장에 오르면서 본격적인 경영수업을 했다.

1

977년 재일교포 사업가들이 신한은행의 전신인 제일투자금융 설립을 준비하면서 라 회장을 이사로 영입한다. 5년 뒤인 1982년 제일투자금융은 국내 최초 순수 민간자본 은행인 신한은행으로 변신한다. 은행을 만드는 데 라 회장이 실무 작업을 총괄했음은 물론이다. 이후 라 회장은 88년 전무에 이어 1991년 2월 은행장에 오른다. ‘상고 출신 신산(神算·신의 계산) 신화’가 시작된 것이다. 신한은행은 1991년 라 회장이 행장을 맡은 뒤 은행감독원 경영평가에서 6년 연속 1위를 차지하는 등 내실을 다졌다.

라 회장에 맞서는 젊은피(?) 김승유 하나금융지주 회장은 1943년 충북 청주 출신이다. 명문 경기고와 고려대 경영학과를 나왔다. 김 회장은 학업을 계속하고 싶었지만 대학 졸업 후 형편이 안 돼 은행 문을 두드려 1965년 한일은행에 입행, ‘뱅커’의 길로 접어든다. 그러나 학업에 대한 미련이 남았던 그는 2년여 만에 은행을 그만두고 미국 유학길에 오른다. 3년 만에 미국 서던캘리포니아대학(남가주대학)에서 경영학 석사를 마치고 박사과정에 등록한 뒤 귀국했다. 그런데 중풍으로 고생하던 부친의 건강이 악화됐다. 장남으로서 다시 유학길에 오를 순 없었다. 결국 1971년 하나은행의 전신인 한국투자금융에 입사한다. 밤에는 대학 강사로도 뛰었다. 7년이 흘렀고 1978년 부친은 유명을 달리했다.

1년여가 더 흐르고 그는 다시 유학을 결심했지만 이번엔 회사가 놔주지 않았다. 영업부장에서 부사장으로 승진발령이 난 것이다. 사장을 설득하려다 되레 설득당해 그대로 주저앉고 말았다. 1991년 한국투자금융은 하나은행으로 변신했고 그는 상무를 거쳐 외환위기가 파도처럼 덮쳐오던 1997년 은행장에 올랐다.

김 회장은 행장에 오르고 1년 만인 98년 충청은행을 인수하며 투자금융사 수준이었던 하나은행을 은행권으로 화려하게 진입시켰다. 하나은행이 충청은행을 인수할 때 자산을 뺀 직원·지점수 모두 충청은행이 더 컸다. 인수 후 구조조정이 어려울 것으로 전망됐지만 김 회장은 특유의 카리스마를 발휘해 성공적으로 마무리했을 뿐만 아니라 1년 뒤인 99년 보람은행, 2002년엔 서울은행을 잇달아 인수·합병, 오늘의 하나금융그룹을 일궈냈다.

한편 라 회장은 1995년 ‘노태우 비자금 차명계좌 폭로 사건’과 김 회장이 행장에 오른 1997년 기아사태로 수천억 원을 물리며 위기를 맞았다. 라 회장은 당시 두 번이나 사표를 제출했지만 이희건 회장은 사표를 반려했다. 기아차 사태의 후유증이 진화되고 동화은행 인수(1998년)도 마무리될 즈음인 99년 2월 임기를 1년이나 남겨놓은 상황에서 이인호 당시 전무에게 행장직을 넘겨주고 현역에서 한발 물러나는듯 보였다. 하지만 2001년 신한금융지주가 출범하면서 그는 더 크고 센 자리인 회장으로 컴백했다.

승승장구해온 김 회장도 시련의 시절은 있었다. 최대 위기는 2003년 2월 터진 ‘SK 사태’였다. 잇단 인수 합병으로 키운 몸집을 다듬던 당시 SK네트웍스(옛 SK글로벌)의 대규모 분식회계가 적발된 것. SK네트웍스의 주채권은행이었던 하나은행은 위기에 빠졌다. 하지만 김 회장의 카리스마는 수렁에서 더 빛났다. 김 회장은 주요 채권단 8개 은행으로 공동 대책팀을 구성, 과거 주채권은행이 누렸던 정보독점과 파생이익을 과감히 포기하면서 채권단간 신뢰를 유지해 구조조정을 성공적으로 마무리했다.

김 회장이 인수합병 작업을 마무리할 즈음 신한금융지주 회장에 올라선 라 회장은 본격적으로 M&A 시장에 뛰어들었다. 그의 첫 작품은 2002년 굿모닝증권 인수. 이어 2003년 국내 최초의 은행인 조흥은행 합병도 마무리했다. ‘포용의 리더십’이 빛을 발하는 순간이었다.

그동안 자신의 영역에서 세를 불리는 데 열중했던 라 회장과 김 회장이 격돌한 것은 지난해 마무리된 LG카드 인수전이다. 치열한 정보전 뒤 접수 마감일이었던 지난 8월 10일 신한은 응찰가로 주당 6만 7000원을 쓰기로 돼 있었다. 한데 접수 직전 라 회장이 직접 전화해 응찰가격을 6만 8410원으로 올리라고 지시했다. 이른바 ‘갑오패’. 이로써 라 회장은 응찰가를 주당 6만 7500원으로 적어낸 하나의 김 회장을 간발의 차로 따돌렸다.

라 회장은 지난 5월 1일 ‘LG카드 신한지주 한 가족 기념행사’에서 “월드클래스 종합금융그룹이라는 미래를 향해 함께 노력하자”고 강조하며 본격적인 시너지 효과를 기대하고 있다. 김 회장의 하나는 밖으로 중국·동남아 진출을 강화하고 안으로는 지난 2005년 인수한 대한투자증권과 신탁운용의 사명을 최근 하나대투증권과 하나UBS자산운용으로 바꾸는 등 계열사에 대한 장악력을 높여 시너지 효과를 내기 위한 체력비축에 나서고 있다.

라 회장이나 김 회장 모두 은행권의 몸집 불리기가 종료됐다고 보지 않고 있다. 벌써 금융가에서는 은행 3개 생존론이 나오고 있는 형편이다. 국민은행과 우리은행, 신한은행, 하나은행 중 한 곳은 어딘가에 흡수당할지 모른다는 얘기다. 때문에 라 회장과 김 회장의 지략 싸움은 앞으로도 더욱 불을 뿜을 것으로 보인다.

이성로 기자 roilee@ilyo.co.kr