|

||

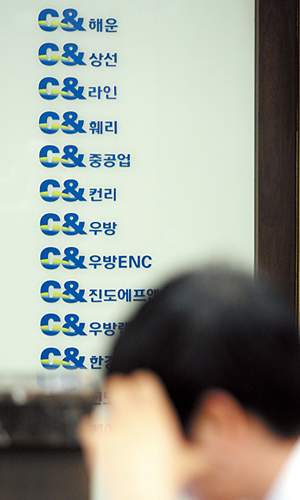

| ▲ C&그룹이 C&우방·C&우방랜드를 매물로 내놓는 등 유동성 문제에 결국 발목이 잡혔다. 사진은 C&그룹 본사에 표기된 계열사명. 연합뉴스 | ||

C&그룹은 2002년 법정관리 중이던 세양선박을 인수하면서 본격적으로 몸집을 불리기 시작했다. 그 이후 황해해리 필그림해운 한리버랜드 진도 우방 생활경제TV 등을 잇달아 인수하며 C&그룹은 자산규모 2조 3000억 원에 계열사 39개를 거느린 재계서열 60위(공기업 및 민영화된 공기업 제외)의 중견기업으로 성장했다. 이 때문에 재계에서는 임 회장을 ‘M&A의 귀재’라고 부르기도 했다.

임 회장은 2006년 C&중공업을 설립하며 조선업에도 뛰어들었다. 당시 임 회장은 “C&그룹을 조선 해운 건설 레저문화 등 4개 축으로 키워나가겠다”는 포부를 밝히기도 했다. 하지만 조선업 진출은 C&그룹에 유동성 악화를 안겨다줬다. 목포조선소 건설 등에 필요한 자금을 주요 계열사들로부터 지급보증을 통해 조달하면서 그룹 전체적으로 자금 경색에 직면한 것이다. 현재 매물로 나온 C&우방의 경우 C&중공업에 170억 원가량의 지급보증을 한 것으로 알려졌다.

설상가상으로 글로벌 금융위기까지 터지면서 C&그룹의 자금난은 더욱 심화됐다. C&중공업은 유럽과 중국 등으로부터 62척의 선박을 수주했지만 자금 부족으로 조업을 중단한 상태다. 이 상황이 내년까지 이어지면 막대한 위약금까지 물어야 할 판이다. C&우방 역시 건설경기 침체로 현재 약 1600억 원의 미분양 대금을 떠안고 있다.

협력사들에 대한 대금 결제 등도 원활하지 못한 것으로 전해진다. 또한 금융기관 등으로부터 빌린 차입금 1조 3000억 원에 대한 100억 원가량의 이자는 수개월째 연체됐다고 한다. 이러한 총체적인 난국에 대해 C&그룹 관계자는 “일단 은행으로부터 대출만 성공하면 숨통을 틀 수 있다. 지금 노력 중이다”라고 밝혔다. 금융권 인사들은 “지금 은행들이 대출을 꺼리고 있는 상황에서 워크아웃(기업개선작업)에 들어갈지도 모르는 기업에 돈을 빌려주겠느냐”는 입장이다. 최근 C&그룹은 우리은행 등에 요청한 1700억 원 규모의 대출을 거절당한 것으로 전해진다.

사실 C&그룹은 올해 유동성 위기가 불거진 이후 자구적인 구조조정 노력을 해왔다. 신우조선해양 진도F&S C&라인 C&중공업 철강사업부문 등 일부 계열사의 매각을 추진했던 것. 하지만 시장의 반응은 차가웠다. 결국 매각작업을 통한 자금 확보는 실패로 돌아가고 말았다. 여기엔 위축된 경기도 한몫을 했던 것으로 보인다. 그러자 증권가와 금융권 등에서는 ‘C&그룹 위기설’이 확산됐다. 증권거래소의 한 관계자는 “무리한 M&A와 사업확장이 부메랑으로 돌아왔다. 구조조정 작업을 조금 더 일찍 했어야 했다”고 꼬집었다.

결국 지난 10월 29일 C&그룹은 채권금융기관의 공동관리를 검토했다고 밝혔다. 사실상 자금난을 시인한 것이다. 이후 C&그룹은 건설부문의 C&우방과 레저부문의 C&우방랜드를 M&A 시장에 내놨다. 임병석 회장이 C&중공업 설립 당시 밝힌 4개 축 중 2개를 포기한 것이다. 현재 C&그룹은 이들 회사의 지분을 각각 60%, 64%를 보유 중이다. 하지만 김영진M&A연구소 김영진 소장은 “계열사 부채뿐 아니라 악화일로의 실적을 기록 중인 이 두 회사를 얼어붙은 M&A 시장에서 선뜻 사겠다고 나설 인수자가 있을지 의문”이라고 전망했다. 특히 C&우방을 매물로 내놨다는 것에 재계는 주목하고 있다. C&우방은 그룹 지배구조의 핵심으로 평가받았던 계열사이기 때문. 한 재계 관계자는 “그룹 사정이 좋지 않다는 것을 나타내는 반증”이라고 해석했다.

C&그룹의 자금난은 금융권에도 불똥이 튀었다. C&그룹에 돈을 빌려주고 원금은커녕 이자도 제대로 받지 못해서다. 특히 시중은행 중 가장 많은 2274억 원을 빌려준 우리은행의 피해가 제일 클 것으로 알려지고 있다. C&그룹 계열사별로 우리은행 대출은 C&중공업이 1367억 원으로 가장 많고, C&구조조정 800억 원, C&우방랜드가 85억 원 등이다. 이에 대해 우리은행 관계자는 “담보가 있어 큰 부담은 되지 않는다”라고 말했다.

한편 C&그룹에 대한 대출이 박해춘 전 우리은행장(현 국민연금공단 이사장) 재직시에 이뤄졌다는 점이 최근 새롭게 주목을 받고 있다. 당시 박 전 행장은 ‘공격경영’을 외치며 기업에 대한 대출을 늘린 바 있는데 박 전 행장의 동생이 지난해까지 C&그룹 계열사의 임원(사장)으로 있었다는 점이 눈길을 끌고 있는 것이다. C&그룹 관계자는 “박 사장은 C&중공업과 합병한 C&진도 출신으로 지난해 회사를 나갔다. 가족관계 등 개인적인 부분은 모른다”고 밝혔다.

동진서 기자 jsdong@ilyo.co.kr