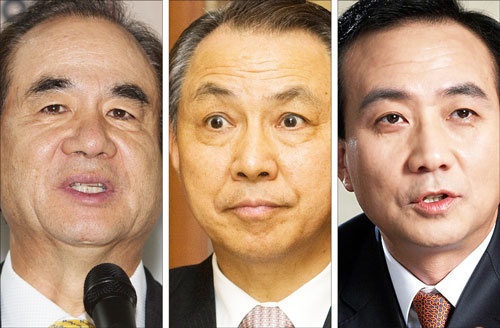

왼쪽부터 윤석금 웅진그룹 회장, 강덕수 STX그룹 회장, 박병엽 팬택 부회장.

하지만 2006년 말 찾아온 유동성 위기로 2007년 4월 워크아웃(기업재무구조개선작업)에 들어가며 시련을 겪는다. 박 부회장은 4000억 원 규모의 지분을 포기하고 전문경영인 자격으로 팬택을 이끄는 ‘백의종군’ 끝에 다시 회사를 일으켜 세웠다. 20분기 연속 흑자라는 경이적인 기록을 세우며 2011년 말 워크아웃 조기졸업에 성공한 것. 그러나 글로벌 휴대폰 시장이 자금력에 바탕을 둔 마케팅 싸움으로 굳어지고 애플과 삼성전자로 양분되면서 지난해부터 실적이 다시 추락하기 시작했다. 특유의 승부사 기질을 바탕으로 올해 퀄컴과 삼성전자에서 780억 원에 달하는 자금을 끌어 모으며 다시 한 번 재기를 노렸으나 한계를 인정하고 스스로 자리에서 물러날 수밖에 없었다.

윤석금 회장은 1971년 브리태니커 한국지사의 백과사전 외판원으로 시작해 한때 재계 32위의 웅진그룹을 일궜던 존재다. 입사 1년 만에 전 세계 54개국 브리태니커 세일즈맨 중 최고 실적을 낸 ‘영업의 신’으로 불렸다. 1980년 웅진그룹의 모태인 웅진출판을 세우며 오너가 된 윤 회장은 무리한 사업 확장에 발목이 잡혀 지난해 10월 웅진홀딩스와 극동건설에 대해 법정관리를 신청하고야 말았다. 30년 성공 신화에 마침표를 찍는 순간이었다.

1973년 쌍용양회에서 사원으로 사회생활을 시작한 강덕수 회장은 2000년 말 자신이 근무하던 쌍용중공업(현 STX)이 법정관리에 들어가자 사재 20억 원을 털어 전격 이 회사를 인수하며 오너로서 새 출발을 했다. 이후 중공업, 해운, 조선 등 부실업체들을 잇달아 사들이며 STX그룹을 재계 서열 13위까지 올려놨지만 2008년 글로벌 금융위기가 닥치자 심각한 유동성 위기에 빠지며 자멸했다. 그룹은 공중분해 위기에 놓여 있으며, 채권단 압박 끝에 STX조선해양 회장 자리에서도 내려 올 수밖에 없었다.

그렇다면 이들은 왜 반짝 성공에 그치고 말았을까. 어떤 이유로 보통의 국내 재벌들처럼 대를 이어 회사를 전해줄 정도로 성공하지 못하고 창업세대에서 브레이크가 걸리고 말았을까. 이들보다 앞서 샐러리맨 신화로 불린 기업인들은 몇 명 더 있었다. 특히 그 중에서도 한때 재계 서열 2위 자리까지 올라간 대우그룹 창업주 김우중 전 회장이 대표적이다. 재계에서는 최근 명멸한 3인의 샐러리맨 신화들의 실패 원인을 앞선 선배 신화들의 경우와 같은 데서 찾고 있다. 전문성을 살리지 않은 무리한 사업 확장, 그리고 차입금에 의존할 수밖에 없었던 취약한 자본력이 그것이다.

산업화 태동기인 1960년대 이후 창업에 나선 후발주자들은 크게 두 갈래로 나뉜다는 것이 이 관계자의 분석이다. 앞선 1세대들의 성공 방식을 무작정 모방한 나머지 선단식 사업 확장에 나선 기업군과, 한 가지 전문 영역에서 승부를 건 기업군이 그것이다. 전자는 실패했고, 후자는 성공했다. 전자에 속하는 기업들은 대우그룹을 비롯해 웅진, STX 등이며, 후자는 OCI(화학), 세아(철강), 부영(소형임대아파트), 미래에셋(금융) 등이라는 게 이 관계자의 분석이다. 결국 샐러리맨 신화 기업 웅진과 STX그룹도 실패 사례를 답습했던 것이다.

이 관계자는 웅진의 예를 들며 “웅진은 방문판매 영업만큼은 국내 최고 기업으로서 차라리 보험 등을 했으면 시너지를 발휘했을 텐데 전혀 무지한 건설이나 태양광 사업에 뛰어들며 실패한 케이스”라며 “또 실패한 기업들은 1세대 기업들이 오랜 시간 사업을 해 오며 축적한 우수한 인적 역량, 견고한 경영관리시스템 등이 갖춰지지 않은 상태에서 무리하게 성장만 추구했던 공통점이 있다”고 지적했다.

재계 일각에서는 실패한 기업들이 리스크 관리가 소홀했다는 지적도 내 놓고 있다. 재계 또 다른 관계자는 “샐러리맨 출신 회장들은 보수적인 오너 회장들과 다르게 순간의 성공에 도취돼 회사를 더욱 빨리 키우려고 하는 경향이 있다”며 “지속가능한 발전에 대한 생각이 부족할 수밖에 없는 이 같은 경향은 결국 리스크 상황에서 무너지기 쉽다”고 말했다.

재벌 출신들과 달리 샐러리맨 출신들의 자본력에 대한 사회적 신뢰가 부족하다는 문제점을 지적하는 시각도 있다. 기업 경영성과 평가회사인 ‘CEO스코어’ 박주근 대표는 비슷한 사례인 STX그룹과 금호아시아나그룹을 예로 들며 “샐러리맨들은 결국 채권단 측에 자본력에 대한 깊이 있는 신뢰를 심어주지 못하기 때문에 위기에 훨씬 더 취약할 수밖에 없다”며 “게다가 짧은 시간에 성공했기에 네트워크도 부족한 단점이 있다”고 말했다. “잘할 땐 박수를 쳐 주지만, 무너질 땐 외면하는 게 ‘샐러리맨 신화’에 대처하는 우리 사회의 씁쓸한 방식”이라는 박 대표의 부연 설명이다.

이연호 기자 dew9012@ilyo.co.kr