|

||

| ▲ 정희자씨 | ||

지난해 4월 법원 경매 뒤 ‘경매 무효 판결→무효 판결 파기’로 법정 공방을 거듭해온 ‘방배동 집 소송’은 이로써 김 전 회장측과 경매낙찰자들의 마지막 대법원 공방을 남겨둔 셈이다. 김 전 회장측은 이번 재항고장을 내면서 그동안 대우측의 궂은 일을 도맡아 해온 변호사팀까지 해임하면서 마지막 일전에 만전을 기하는 모습이다. 이 재판의 변론을 맡은 것은 국내 유수 로펌의 베테랑급 변호사들.

사건을 수임한 한 변호사는 “사건을 우리에게 맡긴 사람은 김우중 전 회장이 아닌 부인 정희자씨”라고 밝혔다. 정씨는 이 사건을 맡기면서 변호사에게 ‘내가 방배동 집에 애착을 가질 수밖에 없는 이유’를 한숨과 함께 털어놓았다고 한다.

지난해 12월 중순, 서울지법 민사항소과 직원 A씨는 한 통의 반송 우편물을 책상 위에 올려두고 잠깐 고민에 잠겼다. 우편물이 되돌아온 곳은 ‘서울 방배동 1-16번지’, 김우중 전 대우 회장의 자택이었다. 우편물 봉투에는 ‘수취인 부재’ 도장이 찍혀 있었다. 봉투 안에 든 것은 같은 달 4일 내려진 법원 판결문. ‘1심에서 내려진 방배동 자택의 경매 무효 판결은 (인정할) 이유가 없다’는 고등법원의 원심파기 판결문이었다.

며칠 뒤인 12월20일, 결국 A씨는 이 판결문을 ‘법률법인 남산’에 다시 보냈다. ‘남산’은 김 전 회장측의 1심 변호를 맡았던 법률회사. 대우의 궂은 일을 도맡아 처리해 온 옛 대우그룹 ‘전속’격의 법무법인이다. 두 번에 걸쳐 어렵게 판결문을 발송한 직원 A씨는 일주일 뒤인 12월27일, 김 전 회장측으로부터 한 통의 ‘답장’을 받았다. 바로 김 전 회장의 ‘항고장’이었다.

대법원에서 최종 판결을 받겠다는 의미의 두 번째 항고였다. ‘항고인(채무자겸 소유자) 김우중’으로 되어 있는 이 항고장에서 김 전 회장은 판결문 송달 과정을 해명하듯 이렇게 밝혔다. ‘가족 전부가 장기 해외 출장으로 현재 이 주소지에서는 가족 모두 불거주하고 있음.’

모두 5장으로 꾸며진 항고장 서류에서 김 전 회장의 도장이 찍힌 것은 단 한 장, 변호사 위임장뿐이다. 그런데 나머지 서류에 찍힌 변호사 도장은 뜻밖에도 ‘남산’이 아닌 법률법인 ‘김&장’이었다. 김&장은 소속 변호사가 2백30여 명에 달하는 국내 최대규모의 로펌회사.

김&장의 한 직원은 이 사건 수임에 대해 “김&장은 병원으로 치면 서울대병원 정도로 보면 된다”는 말로 설명을 대신했다. 불치의 병으로 이 병원 저 병원 다 다녀 본 환자가 ‘마지막으로 한 번’하는 심정으로 서울대병원을 찾듯 소송 당사자가 ‘김&장’에 사건을 맡기는 마음 역시 비슷하다는 것. 할 수 있는 모든 최선의 방법을 다해서 방배동 집이 넘어가는 것만은 막아보자는 김 전 회장측의 의중이 실렸다는 것이다.

|

||

| ▲ 김우중 전 회장의 부인 정희자씨는 변호사와 만나 자신이 방배동 집에 애착을 가질 수밖에 없는 이유를 한숨과 함 께 털어놓았다고 한다. 사진은 방배동 집. | ||

C변호사가 사건 수임에 대해 처음 얘기를 들은 것은 지난 12월20일께, 한 통의 전화를 받으면서다.

전화를 건 사람은 정희자씨의 측근. 그는 C변호사에게 ‘정희자 회장님(필코리아리미티드)이 소송의 마무리를 변호사님께 맡겨서 처음부터 다시 검토하고 싶어하신다’고 말했다는 것. C변호사는 “전화를 건 측근은 이름만 대면 알 만한 사람”이라고 밝혔다.

C변호사는 전화통화에서 “정 회장님을 만날 수 있느냐”고 물었고 이 측근은 “마침 미국에서 잠깐 귀국해 계신데 만날 수 있다”고 대답했다. 그로부터 닷새 정도 뒤인 지난해 성탄절 무렵, 정씨와 C변호사는 인사동의 한 식당에서 만났다. 이 자리에서 그녀는 자신이 살아 온 얘기를 솔직히 털어놓았다고 한다.

정씨의 고생담은 60년대 대우실업 시절부터 시작됐다. 그녀는 직원이래야 봉제공 다섯 명이 전부이던 당시, 아이를 들쳐업고 직원들의 밥을 직접 지어가며 남편 사업을 뒷바라지했다고 말했다. 부엌에서 허리를 숙이다 등에 업은 아이를 부뚜막에 거꾸로 떨어뜨리는 일이 부지기수였다는 것. 큰 아이는 등에 업을 수도 없어서 자신이 지켜볼 수 있도록 부엌과 통하는 방문 문턱에 나와 있도록 했다고 한다. 마당의 수돗가라도 나가려면 아이가 문턱에서 떨어지지 않도록 허리춤에 끈을 묶기도 했다고. 겨울철 부엌 온도는 김치를 썰면 곧바로 얼어버릴 정도로 추웠다고 한다.

재미있는 것은 이런 얘기를 듣던 C변호사 역시 자신의 초임 판사 시절을 떠올렸다는 것. 그는 “그런 (재벌가) 사람들이 그 정도로 고생해서 (사업을) 시작하는 줄 몰랐다”며 “내가 고생했던 시절 얘기와 정말 똑같았다”고 말했다. 그래서 그는 그 자리에서 “회장님도 (저처럼) 그렇게 고생을 하셨습니까”라고 반문을 했다고 한다. 그러자 정씨는 옆에 앉은 자신의 측근에게 “거 봐, 안 믿잖아”라고 말했다는 것. 오히려 그녀는 “변호사님은 판사 생활부터 시작을 해서 우리처럼 사업하는 사람들의 어려움을 모르셨을 것”이라고 말했다고 한다.

C변호사는 “이 소송을 맡기 전까지 경매 사건은 물론이고 대우에 대해서도 그저 남들처럼 신문을 통해 보고 아는 정도였다”며 “하지만 정 회장님의 고생했던 얘기를 들으면서 ‘사건을 맡아야겠다’는 생각을 갖게 됐다”고 말했다.

이렇게 고생을 하다보니 제대로 꾸민 집을 갖게 된 그녀의 ‘방배동 시절’ 추억은 남달랐다고 한다. 집안 곳곳을 자신이 가꿨으며 처음에는 천장에 비가 새기도 해서 손수 자신이 손을 보기도 했다는 것. 이번 소송은 방배동 집에 대한 그녀의 애착에서 비롯된 것이라는 게 변호사의 설명이다.

변호사 위임장에 찍힌 김 전 회장의 도장 역시 정씨가 이날 자리에서 직접 찍었다고. 변호사는 “첫 번째 소송이나 두 번째 항고 모두 정 회장의 방배동 집에 대한 애정 때문이었다”고 말했다.

|

||

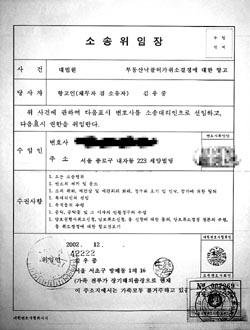

| ▲ 소송위임장 | ||

정씨의 집에 대한 애착은 “그 집은 김 회장 것이 아니라 내 집”이라고까지 변호사에게 말할 정도였다고 한다. 변호사가 소유 관계를 묻자 “그분이 집에 들어온 날이 며칠이나 되겠느냐”고 반문했다는 것이다. 김 전 회장에 대한 원망이 조금은 섞여있는 대목이다. 하지만 C변호사의 전언을 듣다보면 김 전 회장에 대한 그녀의 원망보다는 연민이 더 절실하게 느껴진다.

2시간여 동안 이어진 이날 자리에서, 얼마 전 한 일간지에 실린 김 전 회장의 인터뷰 기사가 화제로 올랐을 때 얘기다. 정씨보다 옆자리에 앉은 측근이 먼저 불만섞인 목소리를 냈다고 한다. 기사 내용보다도 인터뷰 사진에 왜 그렇게 마른 모습을 실었느냐는 것이다. 그러자 정씨는 “마르긴 많이 말랐지…”라며 말끝을 흐렸다고 한다. 정씨가 이 자리에서 밝힌 김 전 회장의 허리 치수는 27~28인치 정도였다.

C변호사는 “이 얘기를 하는 정 회장님의 목소리가 너무 슬프게 느껴졌다”며 “너무 외로워 보였다”고 말했다. 안타까움을 느낀 변호사가 “궁금하신 일이 있으면 언제든 전화를 주시라”며 “(국내에 계시는 동안) 말벗이라도 해드리겠다”고 말하자 정씨는 이렇게 말했다고 한다. “내가 나가 봐야지. 불쌍한 양반…내가 가서 돌봐드려야지.” 변호사에 따르면 정씨는 미국에 있다가 국내에 들어와 며칠 머문 뒤 다시 그곳으로 출국했다.

C변호사는 “김우중 전 회장이 어디 계신지는 차마 물어보지 못했다”며 “정 회장께 연락드릴 일이 있으면 회장님 측근을 통하거나 그 분이 내게 먼저 연락할 것”이라고 말했다.

수배중인 김우중 전 대우 회장의 모든 행동에는 정치적인 해석이 뒤따라왔다. 방배동 경매 소송이 세인의 관심을 받아온 것도 같은 이유였다. 하지만 김 전 회장의 ‘항고장’ 뒷면에는 ‘가난하고, 화려했던’ 지난 삶의 공간을 놓치지 않으려는 한 노부부의 쓸쓸한 뒷모습이 길게 드리워져 있었다.