|

||

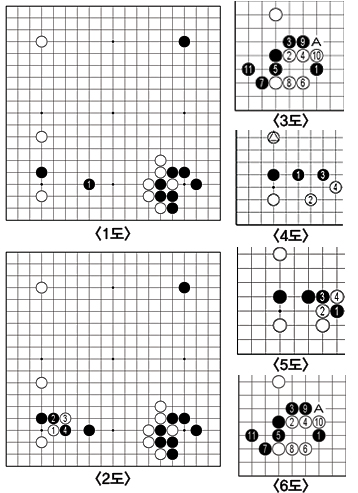

<1도>가 문제의 장면. 좌하귀 백의 두칸 높은 협공은 늘 보는 그것인데, 흑1이 초반, 관객들의 시선을 한꺼번에 끌어당겼다. 눈목자 되는 자리에서 한 줄을 더 간 것. 겨우 한 줄 갖고 뭘? 글쎄, 바둑에서 한 줄의 차이는 삶과 죽음인데.

<2도>는 이어진 실전 진행. 백1~3, 이것도 좀 낯선 초식. 그러나 느낌만으로도 강렬하다. 상대의 변화구를 응징하겠다는 투지가 넘쳐나고 있다.

<3도> 흑1이 누구나 두는 수. 이하 백10까지 기본 정석. 흑은 이게 싫었다는 것. 바둑 판 전체로 봤을 때 좌우가 호응하는 하변 백진의 모양이 제법 이상적이다. 다음 백A로 꼬부리는 수도 두텁고 좋은 수가 된다.

<4도> 흑1도 무난한 수의 하나. 그런데 지금은 백2로 두 칸 뛰는 게 보인다. 계속해서 흑3에는 백4. 하변 백집이 착실히 굳어지고 있다. 백4로는 좌변 백쫔에서 두 줄 위로 벌려두어 이쪽을 보강하는 것도 좋다. 백이 둘 수 있는 좋은 곳이 많다는 것은 곧 흑은 뭔가 불만이라는 얘기 아닌가.

<5도> 그렇다고 <4도>의 흑3 대신에 흑1로 눌러가는 것은 통하지 않는다. 백은 당연히 기다렸다는 듯이 2~4로 나와 끊을 테니까. 한눈에 흑이 어려워 보인다.

<6도> 문제도로 되돌아가서 흑1 때 백2로 받는 수 같은 것은 이상하다. 흑은 고마워하면서 3 또는 A로 연결한다. 이건 수순을 바꾸어, 흑3을 먼저 두었다고 본다면, 거기서 백2로 두고 흑1로 씌워간 것과 같으니까.

한 줄의 흥정에서 곧장 불꽃이 튀었고, 그게 급기야 바둑판을 시산혈해로 만든 불길이 되었다. 이 판은 박문요의 승리.

이광구 바둑평론가