|

||

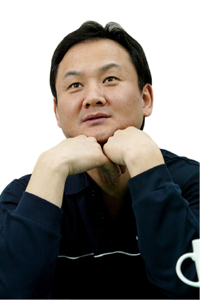

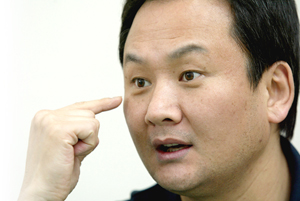

| ▲ 정규리그 우승의 기쁨을 맛보고 처음으로 감독상도 수상하고. 선수들과 죽기살기로 뛴다는 유재학 감독의 말은 공염불이 아니었다. 이종현 기자 jhlee@ilyo.co.kr | ||

전날 28일 2005~2006 프로농구 정규리그 시상식에서 모비스를 우승으로 이끈 유 감독은 생애 최초의 감독상을 수상했다. 98~99시즌 대우증권 감독으로 사령탑에 오른 지 8년 만에 상을 받은 것이다. 당연히 주위의 축하 인사들이 쏟아졌다. 그렇다고 마냥 우승에 도취돼 있을 수만은 없다. 4강 플레이오프를 준비해야만 하기 때문이다.

3월 30일, 역시 오후. 말짱한 모습으로 기자 앞에 나타난 유재학 감독은 전날 약속을 어긴 것에 대해 사과하면서도 술 얘기는 꺼내지 말자고 당부한다. 숙취로 상당히 고생한 흔적이 역력했다. 소문엔 ‘주당’으로 알려져 있던 상태라 도대체 얼마나 마셨냐고 물었더니 죽지 않을 만큼 마셨다면서 활짝 웃는다.

미소, 웃음…. ‘칼’ 들고 다닌다는 ‘카리스마의 제왕’답지 않은 설정이다. 그런데 인터뷰하면서 그게 설정이 아닌 생활이라는 걸 알게 됐다. 어쩜 이리도 잘 웃는지, 말도 잘 하지만 웃기도 잘 해서 벤치에서의 유 감독과 사석에서의 그가 자꾸 헷갈리기도 했다.

“제가 모비스로 오면서 감독 최고 대우(2억 3000만 원)를 받고 왔거든요. 그때 말들이 많았어요. 그동안 다른 팀에서 성적 낸 게 없는데 최고 대우를 해줬다는 거죠. 꼴찌도 해봤고 6강 진출은 4번 이뤘죠. 이번 4강이 처음이구요. 숱하게 잘린 감독들 사이에서 참 끈질기게 버텼습니다. 신기한 건 단 한 번도 팀에서 잘린 적이 없어요. 이유가 뭐냐구요? 하하, 그건 저도 궁금해요.”

대우 증권 코치와 감독, SK빅스(현 전자랜드) 감독을 거쳐 울산 모비스로 울타리를 바꿔가기까지 유 감독은 항상 궁핍한 생활의 연속이었다. 선수 자원이 풍부하지 않았고 구단의 지원이 여유롭지도 않았던 것. 코치 생활을 포함해서 10년 동안 포인트 가드를 데리고 있어본 적이 없었다고 할 정도다(현 모비스의 포인트 가드인 양동근이자 MVP 수상자는 원래 슈팅 가드였다고 한다). 한 번은 연세대 후배로 평소 가깝게 지낸 이상민(KCC)을 스카우트하려고 준비 작업을 벌이다 막판에 구단 고위층에서 이상민의 비싼 몸값에 ‘백기’를 들자 표현 못할 속앓이로 힘든 시간들을 보낸 적이 있었다는 사실을 고백한다.

꼴찌를 경험해본 감독으로선 우승 후 선수들과 껴안고 우승의 기쁨을 만끽하며 헹가래를 받는 우승 팀의 감독이 무지하게 부러웠을 것 같다.

|

||

지금은 어떻게 변했을까. 만약 외출할 일이 생기면 보고하고 나가는 건 당연하고 원정 경기 때도 식사 후엔 호텔 방에서 나오질 않는 게 모비스 농구단의 팀 분위기라고 한다. 그래서 기자가 은근 슬쩍 “너무 선수들을 혹독하게 다루신 거 아니냐”고 떠보자 유 감독은 “절대 아니다”라고 거듭 강조한다. 농구계에선 말썽을 피우는 선수나 용병이 있다면 유 감독에게 보내라는 믿거나 말거나 소문이 있던 터라 유 감독의 선수 다루는 비법이 남다른 호기심을 자아냈다.

“전 이름으로 농구시키지 않거든요. 아무리 우지원이란 선수가 스타플레이어라고 해도 팀 전술에 맞지 않는 플레이를 하면 벤치 신세가 될 수밖에 없어요. 저한테는 ‘예외’가 없어요. 그걸 선수들이 눈치 챈 후론 딴 짓 하질 않아요.”

유 감독은 요즘 심기가 불편한 부분이 있다. 자신의 병이 이상하게 확대 해석되면서 마치 고통받고 있는 환자가 힘들게 사령탑을 맡고 있는 것처럼 비춰진다는 것이다.

“당뇨가 있어요. 밤에 폭식을 하고 술을 마시는 등 불규칙한 생활을 하다 보니 혈당 수치가 엄청 올라간 거예요. 그러나 지금은 운동과 절제된 식생활로 정상인 수치로 돌아왔어요. 그리고 제가 실명 위기에 처했다는 기사가 많은데 그것도 정말 ‘오바’예요. 오른쪽 망막의 혈관이 터지긴 했지만 위험한 고비를 잘 넘겨서 더 이상 나빠지지 않고 있거든요. 저희 어머님이 그런 기사를 보시면 막 화를 내세요. 도대체 멀쩡한 사람을 왜 환자로 만드냐면서요.”

인터뷰 말미에 초보 감독으로 6강 플레이오프에 진출한 허재 감독에 대한 얘기로 화제가 옮겨갔다. 선배로서 허 감독의 리더십을 어떻게 보는지 궁금했다.

“허 감독이 농담 삼아 조용히 묻어가겠다고는 말하지만 벤치에서 하는 동작이나 얼굴 표정을 보세요. 어디 초보 감독 같나. 제가 보기엔 감독한 지 한 10년은 더 된 것 같아요. 그만큼 표정 변화 없이 팀을 잘 꾸려간다는 소리죠. 들리는 얘기론 걔도 칼 들고 다닌다고 하던데요? 하하.”

유재학 감독의 방 한쪽 벽엔 8개 농구팀 선수단 이름과 사진이 팀별로 일목요연하게 정리돼 걸려있다. 인터뷰하다가 문득 다른 팀에서 꼭 데려오고 싶은 선수 3명만 꼽아달라고 부탁했다. 한참을 고민하던 유 감독, 이렇게 말한다.

“TG 삼보의 용병 와킨스가 참 괜찮아요. 저 친구는 정말 묵묵히 자기 할 일만 하는 친구거든요. 우리 팀에 데려오면 윌리엄스랑 호흡을 아주 잘 맞출 것 같아. 국내 선수 중에는 김주성 같은 애 한 명만 데리고 있어도 정말 걱정이 없겠죠. 포인트 가드 중에선 김승현, 이상민도 아주 좋구요. 어휴, 생각만 해도 기분 좋네. ‘만약’이니까 가능한 얘기죠.”

연세대 시절 최고의 라이벌 팀 고려대 박한 감독이 자신의 결혼식 때 축의금을 낸 사건이나 실업팀 기아자동차 시절 숙소 담을 타고 나가 족발집에서 소주 마시던 일화, 친구 누나의 돌잔치 때 아내 김주연 씨를 보고 한눈에 반했지만 연락처를 적어주며 ‘관심 있으면 전화 하라’고 호기를 부린 일 등 유 감독의 인터뷰에선 재미있는 에피소드가 줄을 이었다.

“챔피언 결정전이요? 저 정말 욕심 안 내요. 우리 팀 무기는 열심히 하는 것밖에 없어요. 죽기살기로 뛰어본 다음 결과에 순응하기로 선수들과 약속했거든요. 그래도 시즌 마치고 아쉬움, 미련 등이 없었으면 좋겠어요.”

이영미 기자 bom@ilyo.co.kr