|

||

한국농구연맹(KBL)은 요즘 정말이지 뒤숭숭하다. 시작은 지난 6월 김영수 전 KBL 총재가 사퇴의사를 밝히면서부터다. 김영수 전 총재의 지인에 따르면 김 전 총재는 내심 연임할 생각도 많았다고 한다. 하지만 KBL에서 10개 구단의 이기주의가 워낙 심해 이를 한번 짚고 넘어갈 작정이었다. 그래서 강수를 뒀다. 10개 구단 단장들이 모인 이사회에서 “한 사람이라도 반대하면 물러나겠다”는 뜻을 밝힌 것이다.

그런데 반대가 나왔다. 3개 구단 정도가 김 전 총재에 대한 ‘비토’ 의사를 내놓자 검사 출신으로 문광부(1995~1997년·현 문화체육관광부) 장관까지 지낸 김 전 총재는 뒤도 안돌아보고 사퇴를 단행했다.

이에 전육 전 중앙방송 사장을 비롯, 김종민 전 문화부 장관, 그리고 장내 아나운서를 맡기도 했던 한선교 의원이 출마를 선언하며 치열한 경합을 벌였다. 결정권을 쥔 10개 구단 단장(KBL 이사)들의 의견이 엇갈리면서 진통을 겪다 지난 8월 4일 KBL은 전육 전 사장을 신임 총재로 선출했다. 만장일치라고 발표를 했지만 사실은 간신히 마지노선인 7표를 채운 것으로 알려졌다.

그러나 갈등은 이것이 끝이 아니라 시작이었다. 9월 1일 새 총재의 임기시작을 앞두고 KBL 실무간부진 급에서 치열한 권력다툼이 벌어졌다. 특히 김영수 전 총재 시절 특채로 들어와 신임을 받으며 어렵게 정직원으로 자리를 잡은 A 씨는 금세 말을 바꿔 탔다. KBL 사무실은 강남에 있지만 강북에 있는 전육 총재 예정자의 사무실에서 KBL 주요인사들이 업무보고를 하도록 진두지휘를 했다. 이 과정에서 A 씨는 ‘새 정권’의 헤게모니를 장악했고, 이후 KBL 조직개편을 단행하면서 고위직에 올랐다(9월 23일 인사). 이 과정에서 A 씨와 등지고 있던 3명의 팀장은 보직을 잃고 한직으로 밀려났다. 이들은 1997년 KBL이 생길 때 들어온 창립멤버로 보복인사의 성격이 짙었다.

|

||

한국 여자농구는 어려운 환경이었지만 지난 베이징올림픽에서 세계 8강에 이름을 올렸다. 4년 전 아테네올림픽 전패 최하위의 수모를 깨끗이 씻어낸 것이다.

여기에 지난 10월 3일 ‘KB국민은행배 2008~2009시즌’의 돛을 힘차게 올렸다. 남자가 타이틀스폰서를 구하지 못해 애를 먹고 있는 반면 한국여자농구연맹(WKBL)은 4년 전인 2004년부터 6개 구단이 돌아가면서 타이틀스폰서를 맡는 ‘미풍양속’을 일찌감치 만들어놓았다. KBL이 이를 흉내내려고 했지만 제대로 되지 않았다.

성적지상주의가 판을 치는 국내 프로스포츠에서 각 구단의 경쟁은 당연한 일이고, WKBL이라고 해서 예외는 아니지만 그래도 WKBL은 프로팀 간의 협의가 가장 잘 이뤄지는 단체라는 평가를 받고 있다. 예컨대 아직 KBL에서 뿌리를 내리지 못하고 있는 2부 리그도 WKBL은 이미 ‘퓨처스리그’라는 이름 아래 성공적으로 진행하고 있고, WKBL 인터넷방송까지 출범시켰다. 그동안 숙원이었던 WKBL 사옥도 이미 구입을 완료해 오는 11월 화곡동 사옥으로 이전한다.

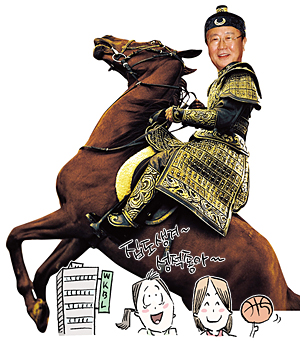

이런 단합의 중심에는 김원길 WKBL 총재가 있다. 김 총재는 1999년 12월 여자농구와 인연을 맺었다. 현재 국내 메이저스포츠 단체장 중 최장수인 것은 물론이고, 올해를 넘기면 만 9년째 같은 자리를 지키는 기록을 세우게 된다.

김 총재는 이미 1999년 취임 때 밝힌 공약을 대부분 실현했다. 그리고 여자농구에 대한 애정이 대단하다. 지금까지 여자프로농구 경기는 현장에서 관전하지 않은 경기가 거의 없다. 심지어 2부 리그 경기까지도 빠짐없이 관전한다. WKBL의 도영수 팀장은 “총재님의 출석률은 98% 수준”이라고 답한다. 당연히 김원길 총재는 여자농구에 대해 해박하다. 농구기자들을 압도할 정도로 여자농구에 대해 모르는 것이 없다. 누가 몇 년차고, 예전에 어디를 다쳤고, 집안에 무슨 문제가 있다는 등 줄줄이 꿰고 있다. 최근 ‘탑 코리아’라는 폐기물 열분해 플랜트 개발업체의 대표를 맡아 전공(서울대 경제학과 출신으로 대한전선 사장 역임)인 경제로 돌아온 김원길 총재는 사업과 WKBL을 진두지휘하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁘다.

유병철 스포츠전문위원 einer@ilyo.co.kr