|

||

위에 열거한 네 가지 중에서는 바둑만화가 일단 쉬운 편이다. 우리나라에서도 1970~90년대 강철수 화백이 신문 연재와 단행본으로 몇 작품을 발표한 바 있다. 바둑팬들의 반응이 아주 좋았다. 일본 바둑만화는 우리보다 역사도 길고 작품 수도 많다. 몇 년 전에는 <고스트 바둑왕> 또는 <히카루의 바둑>이라는 만화가 나와 일본은 물론이고 우리나라에서도 크게 히트를 쳤다. 일본에서는 <고스트 바둑왕> 출간 후 때 아닌 어린이 바둑 붐이 일기도 했었다.

바둑소설도, 우리나 일본에 있다. 충무로 영화계 출신 조세래 씨의 <승부>라는 소설이 아직까지는 대표적 작품으로 보인다. <승부> 외에도 몇 작품이 더 있으나 <승부>만큼 눈에 띄지는 않았다. 일본에는 회자되었던 것만으로도 <명인> <방랑기객> <본인방 살인사건> 등 여러 작품을 손꼽을 수 있다. <명인>은 노벨문학상 수상작가, <설국>의 작가인 가와바타 야스나리의 작품으로 수채화 같은 내용도 내용이려니와 작가의 유명세가 덧입혀져 오랫동안 바둑팬들뿐 아니라 일반 독자들의 사랑을 받았다. <방랑기객>은 1960년대 말에서 1970년대 초에 우리나라 <월간 바둑>에도 번역 연재되어 조금 과장하면 센세이션을 일으켰던 소설. <본인방 살인사건>은 이를테면 바둑 추리소설.

바둑만화나 소설에서 일본이 앞선 것은, 일단은 어쩔 수 없는 일이다. 바둑의 ‘공식 역사’가 400년에 이르는 데다가 기록에 투철하다 보니 바둑 창고에 저장된 소재와 자료가 풍부하기 때문이다. 소재나 자료가 풍부하다는 것은 바둑과 바둑적인 정서가 일상의 생활에도 많이 녹아 있다는 얘기다. 그래서 흔히 예로 드는 <명인> 같은 소설처럼 설령 바둑을 잘 모르는 사람이라도 흥미를 느낄 수 있다. 바둑을 잘 모르는 사람을 끌어들이는 것, 그게 바둑 저변확대의 요체다.

바둑영화는 없다. 아니, 아주 없지는 않았고 일본과 중국에서 각 한두 작품이 있었지만, 주목을 받지도 못했고 흥행도 되지 못했다. 우리나라에서도 20년 전쯤에 바둑 필자 한 사람이 시도한 적이 있는데, 시도로 그치고 말았다. 바둑 드라마는 TV에서 한 번 방영한 적이 있다.

어쨌거나 이제 다시 바둑영화를 시도하겠다는 쪽이 나섰으니 기대를 해 본다. 바둑이 이렇게 성행하고 바둑 인구도 많고 바둑 인터넷에는 사람이 넘쳐나고 하니 뭔가 될 것도 같다. 큰 감동까지는 아니더라도, 재미만 좀 있다면 적어도 바둑팬들은 누구나 한번 보러 갈 것이니까. 바둑 동네에도 이제는 대박이 한번 터질 때도 된 것 아닌가. 바둑 동네 사람들이 그동안 바둑영화나 드라마의 난관으로 지적했던 문제들을 작품 제작과정에서 어떻게 극복하고 소화하느냐, 그 숙제를 어떻게 풀어 가느냐 하는 것도 재미있을 것 같다.

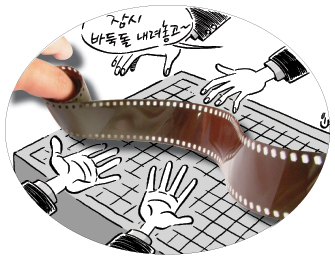

숙제란 이런 것이다. 승부의 실감을 위해서는 기보를 보여야 한다. 정황 설명이나 장면 묘사만으로는 승부의 실감이 전달되지 않는다. 그런데 기보를 어떻게 보여 주느냐. 몇 초 휙 보여주는 건 의미가 없다. 순간적으로 나타났다 없어지는 기보를 보고 저게 뭔지 알 사람은 별로 없다.

그렇다고 기보 한 장면, 그 정지 장면을 몇 분씩이나 보여줄 수도 없다. 또 기보를 보여준다 해도 해설이나 설명이 필요하다. 그걸 자막으로 하느냐, 내레이션으로 하느냐, 대사로 하느냐. 음악이나 미술, 스포츠나 포커 같은 게임을 소재로 한 드라마나 영화와 달리 바둑영화나 드라마 만들기의 어려움이 여기에 있다.

음악은 내가 못해도 감상은 할 수 있고, 홈런은, 골인은, 로열스티플은 누구나 환호하는 것이지만, 바둑은 모르면 그저 모르는 것일 뿐이다. 바둑을 모르는 사람에게 ‘기막힌 묘수를 두어 극적으로 역전승을 했어’라든지, ‘기세에 눌려 패착을 두고 말았어’라든지, ‘2의1 자리에 멋진 수가 숨어 있었어’라는 식의 말은 공허할 뿐이다. 기보를 보여주지 않으면서 승부의 처절함이나 승부사의 고뇌, 혹은 고답한 바둑의 경지 같은 걸 표현해 전달할 수 있다면 좋겠지만, 그게 어디 쉬운가. 그러나 생각과 실험을 거듭하다 보면 길은 나올 수도 있다. 바둑영화, 바둑드라마,

바둑소설, 바둑만화는 중요하고 흥미 있는, 대박이 가능한 숙제다. 바둑의 저변 확대, 외연 확장의 열쇠가 여기에 있다.

이광구 바둑평론가