출처=KBS 다큐 3일

‘대한민국에서 유통되는 컴퓨터는 모두 용산을 거쳐간다’는 말이 있을 정도로 PC산업의 중심지였던 용산 전자상가.

1987년 나진 상가를 중심으로 형성된 용산 전가상가는 대한민국 컴퓨터 도소매업의 상징이면서 ‘바가지’, ‘강매 논란’ 등의 그림자가 함께 어우러진 애증이 교차하는 영욕의 30년을 버텨왔다.

줄어든 손님에 걱정이 많던 용산 전자상가가 최근 부산해졌다. 사회적 거리두기로 PC방이 줄폐업하며 중고 PC들이 용산으로 모여든 것이다.

그러나 마냥 웃을 수는 없단다. 물건을 대량으로 거래하는 PC방들이 폐업을 한다면 그 시기가 조금 늦춰질 뿐 결국 타격이 용산으로 오기 때문이다.

쇠락의 끝에서 오랜만에 찾아온 활기, 사라지지 않는 상인과 소비자 간의 갈등. 이 속에서 용산 전자상가의 상인들은 어떻게 하루하루를 버텨내고 있을까.

최첨단 장비가 모이는 곳 한때 용산 전자상가는 새 출발을 꿈꾸는 이들에게 기회의 땅이었다. 소비자들은 평일, 주말 가릴 것 없이 이곳을 찾았다.

그러나 수십 년간 ‘한국 IT산업의 메카’ 자리를 지켜온 용산은 인터넷 시장 활성화와 함께 변화를 맞이했다.

소비자들은 용산의 전문가 대신 동영상 사이트에서 정보를 얻고 온라인 시장에서 가장 저렴한 물건을 구하기 시작했다. 이와 함께 용산전자상가의 악습이 미디어에 노출되며 비판이 들끓었다. 이른바 ‘용산 시대’가 저문 것이다.

30년 차 폐부품수집상 한부석 씨는 “세운 상가에서 용산으로 넘어올 때는 사람이 굉장히 많았어요. 동네 시장처럼 바글바글했어요”라고 기억한다.

눈 깜짝할 새 변하는 세상 속에서 몰락의 길을 걷고 있다고 하지만 이대로 포기할 수는 없는 법. 용산전자상가의 상인들은 내일을 살아가는 방법을 고민하기 시작했다.

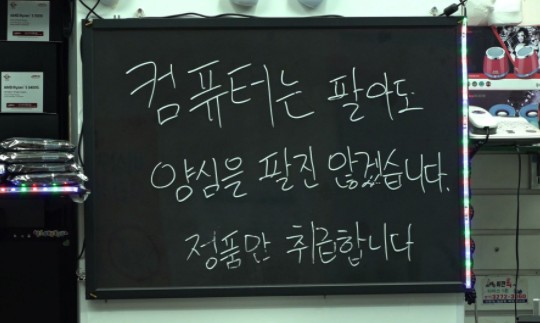

거듭되는 논란으로 고객을 잃은 용산 전자상가에서는 다른 무엇보다 소비자의 신뢰가 고프다. 조립PC 업체들은 소비자의 불안을 해소하기 위해 새로운 서비스를 도입하기 시작했다.

조립 영상을 촬영하는 것은 상인 입장에서 조금은 불편하고 손이 가는 일이다. 하지만 상인들은 ‘소비자의 편견과 오해가 조금이라도 사라지기를 바라기에 힘들지 않다’라고 말한다.

누군가가 부린 욕심의 잔해를 씻어내기 위해 용산의 상인들은 노력에 노력을 거듭하고 있다. 이들의 간절한 노력은 손님의 마음에 닿을 수 있을까.

조립 PC업체 사장 송승환 씨는 “사장님들이 이거 하나만 잊지 않았으면 좋겠어요. ‘사람보다 돈이 더 나을 수는 없다’”라고 말했다.

오랜 단골들은 아직도 용산 전자상가를 찾는다. 끊임없이 찾아주는 단골들의 발소리가 잿빛 몰락해가는 상가를 지켜줬다. 그 소중한 이들을 위해 용산 전자상가의 상인들은 마음을 다잡는다.

화려했던 전성기를 뒤로한 채 오늘을 살아가는 용산 전자상가 사람들을 만나본다.

이민재 기자 ilyoon@ilyo.co.kr